Vielfaltsdiskurse

Aktuelles

Aktuelle Veranstaltungen

In unserer letzten Diskussionsrunde am Dienstag, 01.07.2025, von 12-14 Uhr sprechen wir mit Expert*innen darüber, inwiefern Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation zum Abbau von Diskriminierung beitragen können und wie das gelingen kann.

Diese Expert*innen teilen ihr Wissen mit uns:

- Dilara Kanbiçak (Referentin Diversity Policies, Goethe-Universität Frankfurt)

- Prof. Dr. Natasha A. Kelly (Gastprofessorin für Kulturwissenschaften, Studium Generale, Universität der Künste Berlin, Projekt „Building Black Studies“)

- Philipp Schrögel (Gastwissenschaftler an der TU Chemnitz im Projekt PartWiss zu Partizipation in der Forschung)

- Dr. Julia Partheymüller (Politikwissenschaftlerin / Senior Scientist am Institut für Staatswissenschaft, Universität Wien)

- Dr. Petra Tzschoppe (Wissenschaftlerin im Bereich Sportökonomie und Sportmanagement, Universität Leipzig, Forschung u.a. zu menschenfeindlichen Einstellungen und Diskriminierung im organisierten Sport)

- Isabelle Diekmann (Fachbereich Kommunikation der Hochschule Osnabrück, zuständig für den Bereich Wissenschaftskommunikation)

- Dr. Lisa Tölle (Wissenschaftlerin am Institut für Sonderpädagogik der PH Freiburg, Projekt „Moms@Science“)

- Dr. Lara Altenstädter (Leiterin des Schwerpunktbereichs Transfer am Deutschen Institut für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung, DIFIS)

Sie erreichen die Veranstaltung über diesen Link:

https://hs-osnabrueck.zoom.us/j/91286034974?pwd=fjcvM3jCJhYC6iMI13I18Rj994Ug4Y.1

Meeting-ID: 912 8603 4974, Kenncode: 524397

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und den Austausch mit Ihnen!

Vergangene Veranstaltungen

Am Montag, 16.06.2025, fanden rund 100 Teilnehmende online zusammen, um sich über die Diagnostik interkultureller Kompetenzen im Arbeitskontext auszutauschen. Zunächst stellte Prof. Dr. Petia Genkova den Cult Euro 1, einen Test zur Messung interkultureller Kompetenz, praxisnah und anhand von eindrücklichen Beispielen vor. Zu den gemessenen allgemeinen Kompetenzen gehören zum Beispiel Facetten wie Empathie, Akzeptanz und Flexibilität. Zu den deutsch-spezifischen Kompetenzen gehören zum Beispiel Facetten wie Verhalten in Gesprächen, Pünktlichkeit und Genderkompetenz. Der Test ist der erste normierte und standardisierte Test in diesem Bereich und schließt damit eine Lücke auf wissenschaftlicher und praktischer Ebene. Er leistet somit Pionierarbeit in der Messung interkultureller Kompetenz und ist für den renommierten Validierungspreis 2025 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) nominiert (s. Pressemitteilung der HS Osnabrück).

Im Anschluss berichtete Detlev Blenk (Equality, Diversity & Inclusion Manager) über die interkulturelle Zusammenarbeit bei IKEA. Mit dem grundlegenden Verständnis, dass die Einzigartigkeit jeder einzelnen Person IKEA besser macht, stellte er seine Arbeit und verschiedene Maßnahmen vor: IKEA positioniert sich als humanistisches und werteorientiertes Unternehmen, das die Bemühungen um Vielfalt auch im Zuge aktueller Entwicklungen nicht reduzieren sondern weiter ausbauen will und gerne für andere Unternehmen ein gutes Beispiel sein möchte. Die Diversität der Mitarbeitenden ist dabei bewusst an der Diversität in der Gesellschaft orientiert und auch in der Führungsebene abgebildet. Speziell für Menschen mit Fluchthintergrund gibt es Maßnahmen wie Buddy-, Förder- und Rekrutierungsprogramme.

Die Veranstaltung wurde durch eine Expert*innen-Runde mit Petia Genkova und Detlev Blenk ergänzt, in der die Teilnehmenden ihre Fragen an Wissenschaft und Praxis richten konnten. Diesen Austausch bereicherte darüber hinaus Gabriel Ergüzel, Promovend an der Universität Passau im Fach interkulturelle Kommunikation mit einem Fokus auf die Karriereverläufe von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Er berichtete über die spezifischen Herausforderungen und Hürden, denen Menschen mit Migrationsgeschichte im Arbeitskontext begegnen und bettete die gewonnenen Erkenntnisse in vorherrschende Machtstrukturen ein. Wie interkulturelle Erfahrungen von außen wahrgenommen und bewertet werden, hängt dabei maßgeblich von den Eigenschaften ab, die einer Person aufgrund ihres Aussehens zugeschrieben werden. Zum Beispiel wird Mehrsprachigkeit bei weißen Menschen aufgewertet und anerkannt, bei Schwarzen Menschen und People of Colour hingegen eher abgewertet. Er betonte darüber hinaus die Bedeutung von Klassismus im Zuge einer intersektionalen Betrachtung.

In der Diskussion wurden viele Fragen an die Expert*innen gestellt, die ihre Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis teilten und somit sehr umfassende Einblicke aus ihrer eigenen Arbeit heraus geben konnten. Die Diskussion wurde eröffnet durch einen Kurzinput zu theoretischen Grundlagen und zum Projekt Vielfaltsdiskurse. Eine Aufzeichnung der Vorträge wird in Kürze hier zur Verfügung gestellt.

In der vierten Diskussionsrunde am Dienstag, 03.06.2025, von 12-14 Uhr haben wir mit vier Expertinnen aus verschiedenen Perspektiven über aktuelle Herausforderungen, Bedarfe und Lösungsansätze des Wissenschaftsbetriebs und der daraus resultierenden Wissenschaftskommunikation im Themenfeld Diversity gesprochen. An der Veranstaltung nahmen ca. 45 Interessierte teil.

Diese Expertinnen haben in der Veranstaltung ihr Wissen mit uns geteilt:

- Cornelia Holsten (Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt, Themenverantwortliche für die Bereiche Barrierefreiheit und Diversity in der bundesweiten Zusammenarbeit der Medienanstalten)

- Michaela Joch (Universität Wien, Institut für Bildungswissenschaften, Arbeitsbereich Inklusive Pädagogik; Doktorandin WU Wien, Institut für Gender & Diversität in Organisationen)

- Frederike Reußenzehn (Associate Director Diversity & Inclusion bei ProSiebenSat.1 Media SE)

- Damaris Hagen (Psychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Psychologischen Hochschule Berlin im Bereich Diversity Management)

Die Expertinnen berichteten über Herausforderungen, die die größere Bekanntheit des Begriffs Diversity mit sich bringt: Mit einer größeren Sichtbarkeit gehen auch hitzigere Debatten und Stimmen, die sich gegen eine diverse Gesellschaft positionieren, einher. Das wiederum führt dazu, dass der Bedarf an Aufklärung und Sensibilisierung aktuell so groß ist wie noch nie. Sowohl an Hochschulen als auch außerhalb davon ist die Repräsentanz von Vielfalt von enormer Bedeutung. Menschen mit Behinderung, Frauen*, People of Colour, queere Menschen, etc. sollten auf allen Ebenen hinter und vor den Kulissen vertreten sein, damit Diversität Normalität ist. Für die mediale Darstellung bedeutet das zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderung selbst darüber entscheiden, wie sie dargestellt werden und dass sie nicht nur in klischeebehafteten und besonders markanten Rollen, sondern vor allem im Rahmen als Teil der Normalität in Erscheinung treten. Barrierefreiheit sowohl von wissenschaftlichen als auch nicht-wissenschaftlichen Beiträgen ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Weitere Informationen zum Thema Barrierefreiheit und mediale Teilhabe sowie ein Ergebnisbericht zum Monitoring 2024 wird von den Medienanstalten bereitgestellt. Als Positiv-Beispiel wurde das 50:50 Equality Project von BBC hervorgehoben, das Unternehmen dazu anregt zu evaluieren, in welchem Verhältnis Männer* und Frauen* Beiträge verfassen bzw. veröffentlichen und das Verhältnis in Zukunft ausgeglichener zu gestalten. Das Prinzip kann explizit auch genutzt werden, um weiteren marginalisierten Gruppen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Als weitere Good Practice Beispiele sind zum Beispiel inklusiver Journalismus durch andererseits und das Magazin Die neue Norm zu nennen. Wissenschaftliche Studien können bei der Zeitschrift für Disability Studies eingesehen werden. Wer sich tiefer mit dem Thema Wissenschaftskommunikation befassen möchte, kann sich den Ergebnisbericht der Factory Wisskomm II des BMBF für eine zeitgemäße Wissenschaftskommunikation anschauen.

Vielen Dank an die tollen Expertinnen, die uns Einblicke in ihre Arbeit und damit einhergehend verschiedene Perspektiven auf das Thema gegeben haben!

Die einführende Präsentation von Lisa Tometten steht als Download zur Verfügung. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird in Kürze hier hochgeladen.

Wir freuen uns sehr, dass wir am Mittwoch, 7.5.2025, den Local Policy Workshop der European Cooperation in Science & Technology (COST) zum Thema „Alter und Digitalisierung im Arbeitskontext“ ausrichten durften. Damit beteiligt sich die Hochschule Osnabrück an dem internationalen Projekt COST Action CA21107 DIGI-net: Ungleichheiten bei der Arbeit im späteren Leben durch die Digitalisierung neu definiert. Hauptziel der Initiative ist es, kritische Lücken in der konzeptionellen Innovation zu überwinden und die Kluft zwischen akademischer Forschung und Politik zu überbrücken, um die durch die Digitalisierung neu definierten Ungleichheiten in der Arbeitswelt besser angehen zu können. Das Projekt wird geleitet von PhD Martina Rašticová (Mendel-Universität in Brünn) und Prof. Dr. Petia Genkova.

Ziele des Workshops waren und sind die Vernetzung von lokalen Wissenschaftler*innen, Gewerkschaften, Arbeitgeber*innen, Vereinen, Politiker*innen etc. untereinander und die Erarbeitung von Empfehlungen für Verbesserungen in der EU in Form eines Policy Briefs, der aus den Ergebnissen erstellt wird.

Ein besonderer Dank gilt den tollen Referent*innen, die die Veranstaltung mit ihrer Expertise bereichert haben, den Teilnehmenden, die in Diskussionen, informellem Austausch und in den Workshops ihre Perspektiven rege eingebracht haben, und Prof. Dr. Ingmar Ickerott, dem Vizepräsidenten für Digitalisierung der Hochschule Osnabrück, der in seinem Grußwort die Veranstaltung und ihre Bedeutung in den Kontext der Hochschule eingeordnet und alle Teilnehmenden herzlich willkommen geheißen hat. Einen gemeinsamen Abschluss fand die Veranstaltung beim Empfang im historischen Rathaus von Osnabrück durch den Bürgermeister der Stadt Osnabrück, Uwe Görtemöller.

Diese Referent*innen, teilten Ihre Expertise in Vorträgen und Workshops mit den Teilnehmenden:

- Dr. Elisabeth Langmann (Universität Augsburg, Ethik der Medizin): Ageismus in der digitalen Transformation: Unsichtbare Barrieren und strukturelle Ausschlüsse

- Prof. Dr. Jürgen Deller & Mattea Wehage (Wirtschaftspsychologie, Institut für Management & Organisation, Leuphana Universität Lüneburg): Later Life Workplace Index (LLWI) und Digitalisierung

- Katharina Mosene (Leibniz-Institut für Medienforschung │ Hans-Bredow-Institut): Künstliche Intelligenz, lebenslanges Lernen & kritisches Denken im Arbeitsmarkt

- Martin Kater (Zukunftszentrum Nord): KI im demografischen Wandel: Chancen, Grenzen und Erfolgsfaktoren

- Lutz Stratmann (LL.M, Minister a. D., Demografieagentur für die Wirtschaft GmbH): Die Chancen der digitalen Transformation durch zukunftsfeste Unternehmenskulturen erfolgreich nutzen

- Laura Gehring (Senior Consultant HR-Digitalization alliantis GmbH): Fortschritt oder Frust? - Digitalisierung inklusiv und altersübergreifend denken

- Annika von Redwitz (Redwitz CONSULT, Beratung für Diversity Management): Fit für die digitale Zukunft: Bedürfnisse und Lösungen für ältere Beschäftigte

- Fredi Lang (Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen): Change Prozesse im Arbeitskontext im Zuge der Digitalisierung, Erfahrungs-, Struktur-, Anwendungs- und Handlungswissen in den verschiedenen Generationen und Disziplinen

- Prof. Dr. Ulrich Walwei (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung): Ältere Arbeitskräfte im demografischen Wandel: Beschäftigungspotenziale im internationalen Vergleich

In der dritten Diskussionsrunde am Mittwoch, 19.02.2025, von 12-14 Uhr haben wir mit fünf Expert*innen aus verschiedenen Perspektiven über aktuelle Herausforderungen, Bedarfe und Lösungsansätze des Wissenschaftsbetriebs und der daraus resultierenden Wissenschaftskommunikation im Themenfeld Diversity gesprochen. Die Diskussion wurde von ca. 40 Teilnehmenden online verfolgt.

Diese Expertinnen haben in der Veranstaltung ihr Wissen mit uns geteilt:

- PD Dr.in Kristin Eichhorn (Abteilungsleiterin Neuere Deutsche Literatur I am Institut für Literaturwissenschaft der Universität Stuttgart und Mitbegründerin von #IchBinHanna)

- Sophia Hohmann (Vorstandsvorsitzende Netzwerk gegen Machtmissbrauch in der Wissenschaft e. V.)

- Dr.in Denise Bergold-Caldwell (Vertretungsprofessorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung an der Europa-Universität Flensburg; Forschung z. B. zu Subjektivierungsprozesse durch rassistische und geschlechtsspezifische Zuschreibungen)

- Marco Valero Sanchez (Experte Talent Acquisition bei Talents4Good für berufliche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit)

- Sharleen Pevec-Zimmer (wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Inklusionspädagogik an der Uni Potsdam, Podcast-Host „(Re)searching Diversity“)

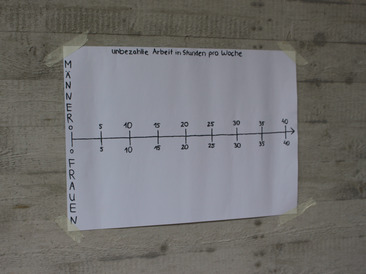

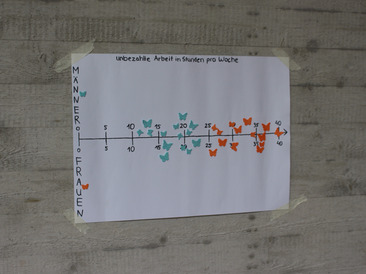

Die Expert*innen berichteten über bestehende Hürden und fehlende Chancengleichheit, die vor allem auf systemischer Ebene geändert werden müssen, um nicht von dem (ehrenamtlichen) Engagement von Einzelpersonen abhängig zu sein. In der Wissenschaft zu arbeiten, bedeutet in vielen Fällen befristete (Teilzeit-)Stellen, Umzüge, Phasen von Arbeitslosigkeit und unbezahlte Mehrarbeit. Diese Faktoren sorgen dafür, dass es für bestimmte Gruppen wie Menschen mit Pflege- und familiärer Verantwortung, behinderte Menschen, Menschen mit migrantischem Hintergrund und/oder der Abhängigkeit von einer Aufenthaltserlaubnis besonders schwer haben, im wissenschaftlichen System zu sein und zu bleiben. Dadurch geht wichtiges Wissen verloren bzw. werden bestimmte Forschungsfragen gar nicht erst gestellt. Ein weiterer Kritikpunkt der Expert*innen richtet sich an die Klassifizierung von "richtigem wissenschaftlichen" und "falschem anderen" Wissen, die überdacht werden sollte, um dafür zu sorgen, dass kein Wissen systematisch ausgeschlossen wird. Obwohl die Lösung dieser Probleme nicht auf individueller Ebene liegt, können der Aufbau von Netzwerken, Räume zum Erfahrungsaustausch von marginalisierten Gruppen im Wissenschaftsbetrieb und Mentoring zur realistischen Einschätzung einer Wissenschaftskarriere helfen, um Menschen, die durch das System benachteiligt werden, auf ihrem Weg zu unterstützen. Maßnahmen auf institutioneller Ebene sollten weit über Diversity-Strategien und Anti-Diskriminierungsordnungen hinausgehen. Diese könnten zum Beispiel

- die Begrenzung der Befristungspraxis (und damit einhergehend die Schaffung von sicheren und planbaren Karrierewegen),

- die Anerkennung und Umsetzung von bereits gewonnenen Forschungserkenntnissen im Themenfeld von Wissenschaftler*innen mit Behinderung, of Colour, etc. und

- Wissenschaftskommunikation als sehr relevanter (und finanziell entlohnter) Teil der Tätigkeit von Wissenschaftler*innen sein.

Wer sich tiefer mit dem Themenfeld befassen möchte, findet über diese Links weitere Informationen:

- Podcast "(RE)SEARCHING Diversity"

- Statements zur Wissenschaftsfreiheit der Alice Salomon Hochschule Berlin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universität Greifswald und Europa-Universität Flensburg

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird in Kürze hier hochgeladen.

In der zweiten Diskussionsrunde der Vielfaltsdiskurse haben wir mit

- Prof. Dr. Simon Goebel (Professor für Soziale Arbeit und Diversität an der Hochschule Augsburg),

- Prof. Dr. Vassilis Tsianos (Professor für Soziologische Grundlagen der Kindheitspädagogik der Fachhochschule Kiel und Vorstandsvorsitzender des Rates für Migration e. V.),

- Fabio Ghelli (Mediendienst Integration) und

- Vera Hanewinkel (wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Osnabrück im Projekt focus Migration zur Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Themenfeld)

über aktuelle Herausforderungen, Bedarfe und Lösungsansätze der Wissenschaftskommunikation und (kritischen) Politikbegleitung/-beratung im Themenfeld Migration gesprochen. Rund 40 Teilnehmende wohnten der Veranstaltung bei und kamen im Anschluss noch in einen direkten Austausch mit den Expert*innen.

Die Diskussion machte deutlich, wie groß die Herausforderungen sind, mit denen Migrationsforschende im öffentlichen Diskurs konfrontiert sind. Die vier Expert*innen berichteten dazu über Beispiele aus ihrer Arbeit und reflektierten über mögliche Lösungsansätze. Als zentrale Ressourcen wurden zum Beispiel Netzwerke, die Zusammenarbeit und der stetige Austausch zwischen Wissenschaft und Medien und die Nutzung eigener Privilegien zur Beeinflussung des öffentlichen Diskurses genannt.

Nützliche Informationen für Wissenschaftler*innen, Medienschaffende und die Öffentlichkeit sind auf der Website vom Mediendienst Integration zu finden. Verständlich aufbereitete Informationen im Themenfeld Migration, Integration, Flucht & Asyl finden Sie auch auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung.

Die Diskussionsrunde wurde als hybride Veranstaltung umgesetzt. Aufgrund unvorhergesehener technischer Probleme (und damit einhergehend in großen Teilen fehlender Audiospur) kann leider keine Aufzeichnung zur Verfügung gestellt werden. Die einführende Präsentation von Dr.in Lisa Tometten steht als Download zur Verfügung.

Am 29.11.2024 berichteten internationale Expert*innen in einem Online-Kongress über ihre Forschungsschwerpunkte und -erkenntnisse. Dazu gehörten:

- Erkundung des Potenzials von Vielfalt zur Förderung von sozialer Zusammenarbeit und Innovation: Erkenntnisse aus der Untersuchung von Team-Faultlines

- Entwicklung von Wissen und Fähigkeiten für die Umsetzung des Konzepts Industrie 5.0

- Bulgarien als Reiseziel - der Vorteil, klein aber vielfältig zu sein

- Weiße Vielfalt: Die Evaneszenz der Ethnie in der französischen und EU-Diversitätspolitik

- Bewertung der Eigenschaften sozialer und emotionaler Führungskompetenz in Bezug auf Geschlecht und Alter von Unternehmern

- Migrationsprozesse und -treiber: Entscheidungsfindung, Politiken und Entwicklungsresultate

- Bewältigung und Bewertung der wichtigsten Herausforderungen von Vielfalt und Integration in postmodernen Organisationen. Ein systemisches und integriertes Modell

- Diverse Bedeutungen von Vielfalt: von sozialer Gerechtigkeit bis zum Profit

Wir freuen uns, dass wir diese Vielfalt an Themen und Perspektiven für ein öffentliches Publikum zugänglich machen konnten. Details zur Veranstaltung sind auf der Projekt-Website von Fair Future zu finden.

Zur Diskussionsrunde „KI für alle: Wissenschaftskommunikation neu gedacht – Interkulturalität, Migration und Gender im Fokus“ kamen ca. 25 Teilnehmende online zusammen, die sich über künstliche Intelligenz und ihren Zusammenhang zu Diskriminierung informierten. Die drei Expert*innen Angelica Lermann Henestrosa (Psychologin und Doktorandin am Leibniz Institut für Wissensmedien in Tübingen), Katharina Mosene (Politikwissenschaftlerin, tätig am Leibniz-Institut für Medienforschung │ Hans-Bredow-Institut in Hamburg) und Heiner Coors (Politikwissenschaftler und politischer Bildner, tätig bei der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung; Informationen zu den Expert*innen) durchleuchteten das Thema aus psychologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive und auf systemischer und individueller Ebene. Im anschließenden offenen Austausch konnten die Teilnehmenden individuelle Fragen an die Expert*innen richten.

Die Diskussion wurde eröffnet durch einen Kurzinput zu theoretischen Grundlagen und zum Projekt Vielfaltsdiskurse. Die Aufzeichnung der Diskussion ist auf Youtube verfügbar.

Das Team der Vielfaltsdiskurse hat am 29.10.2024 zur digitalen Auftaktveranstaltung eingeladen. Gemeinsam mit PD Dr.in Merle Weßel wurden aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze der Wissenschaftskommunikation im Themenfeld Diversity besprochen. Besonderes Augenmerk fanden in diesem Zusammenhang Überlegungen zur Verantwortung öffentlicher Institutionen. Rund 80 Teilnehmende aus Wissenschaft und Praxis traten in den Austausch und sorgten für einen gelungenen Projektstart.

Für alle, die nicht teilnehmen konnten, aber an den Inhalten interessiert sind, stehen die Präsentationen von Dr.in Lisa Tometten und PD Dr.in Merle Weßel zum Download zur Verfügung, ebenso wie die Aufzeichnung der Veranstaltung (auf Youtube).

Wir freuen uns auf weiteren und regen Austausch bei den bevorstehenden Veranstaltungen!

Öffentlichkeitsarbeit & Sensibilisierung

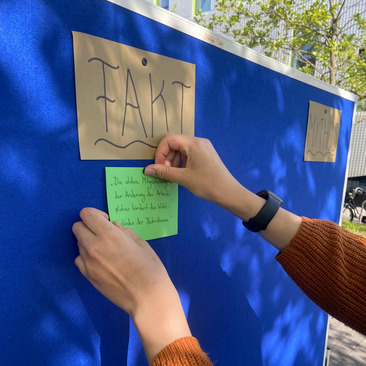

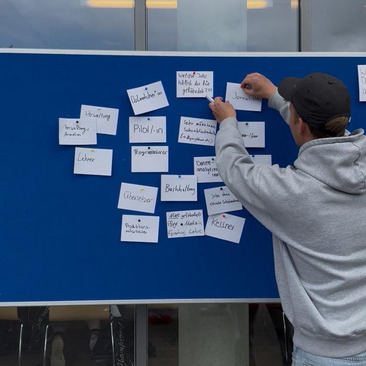

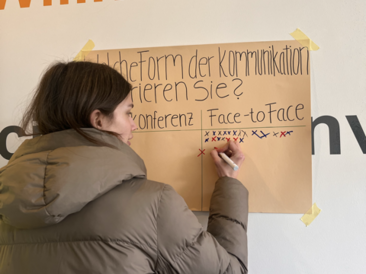

Im Rahmen des Seminars "Diversity Management und Digitalisierung" erarbeiteten die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftspsychologie Sensibilisierungsmaßnahmen mit dem Fokus auf vorherrschenden Mythen, die sie am Campus durchführten und per Video/Ton aufnahmen. Als Basis dienten wissenschaftliche Erkenntnisse, die von den Studierenden selbst recherchiert wurden. Mithilfe grundlegender Informationen zur Wissenschaftskommunikation und zu Social-Media-Beiträgen wurden Storyboards erstellt, die im Rahmen eines Videodrehs umgesetzt wurden. Ziele der Maßnahmen war die Reflexion und aneignung von Wissen zu Diversity und Arbeitswelt.

Dabei wurden diese Maßnahmen durchgeführt:

Führung und Organisation im Wandel (Video): Inklusive Führung kann Wohlbefinden, Arbeitsklima und Leistung verbessern und steht für die Berücksichtigung von Einzigartigkeit und Zugehörigkeit. Die Studierenden am Campus wurden gefragt: Was macht für dich inklusive Führung aus? Wie kann inklusive Führung in Organisationen (wie bspw. der HS Osnabrück) gefördert werden?

Migration und Arbeitswelt (Video): In einer Interviewsituation wurden die Befragten dazu angeregt, zu reflektieren, welchen Hürden und Problemen migrierende Personen in der Arbeitswelt ausgesetzt sind. Mit der Frage "Es gibt zwei Personen, die sich nur durch ihren Namen unterscheiden. Zu wieviel Prozent bekommt die Person mit dem deutsch wahrgenommenen / ausländisch wahrgenommenen Namen eine Rückmeldung auf ihre Bewerbung?" wurde die Chancengleichheit in Bewerbungsprozessen hinterfragt.

Frauen in Führungspositionen: Der Satz "Wenn ich an eine typische Führungskraft denke, sehe ich..." wurde von vielen Interviewten mit Merkmalen wie männlich, weiß und eher älter beantwortet. Für dieses Ungleichgewicht herrschte bereits eine hohe Sensibilität. "Ich denke Frauen hätten es schwerer als Führungskraft, weil..." wurde zum Beispiel damit vervollständigt, dass sie nicht ernst genommen werden und noch zu wenig repräsentiert sind. Im Anschluss reflektierten die Befragten über die gesetzliche Frauenquote in Führungspositionen und die Handlungsmöglichkeiten, wenn im Arbeitskontext behauptet wird, eine Frau sei nur wegen der Quote da.

Kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz (Video): Mit der Frage "Wie würde sich der Arbeitsmarkt entwickeln, wenn alle Migrant*innen morgen weg wären?" räumten die Studierenden mit dem Mythos aus, Migrant*innen würden Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen auf und klärten darüber auf, dass es Engpässe in vielen Bereichen geben würde.

Work Life Balance (Video): Die Befragten zogen eine von mehreren Aussagen zur 4-Tage-Woche und schätzten ihre Zustimmung auf einer Skala von "stimme gar nicht zu" bis "stimme voll zu" ein, die auf einer Treppe visualisiert war. Die Studierenden thematisierten darüber hinaus, welche Effekte die 4-Tage-Woche auf die Work-Life-Balance haben kann.

Wandel der Familienstrukturen (Video): Mit einem kleinen Quiz zu Übernahme von Erziehungsaufgaben, Teilzeit, etc. von Vätern regten die Studierenden zur Reflexion über die heutige Vaterrolle an und klärten darüber auf, wie sich diese verändert hat.

Digitale Kommunikation und ständige Erreichbarkeit: Mit einem Erreichbarkeitsbingo regten die Studierenden die Teilnehmenden zur Reflexion der eigenen Erreichbarkeit an. Angekreuzt werden konnten Aussagen wie "morgens schaue ich als erstes auf mein Handy" und "ohne mein Handy habe ich Angst etwas zu verpassen". Danach wurde der Zusammenhang zwischen ständiger Erreichbarkeit und dem Stresshormon Cortisol, dem Wohlbefinden und der Erholung besprochen.

Arbeitszeitgestaltung (Video): Die Studierenden stellten eine Personengruppe zusammen und wiesen die Teilnehmenden an, sich für verschiedene Aussagen jeweils auf das auf den Boden gemalte Feld "nein" oder "ja" zu stellen. Zu den Aussagen gehörten zum Beispiel "ein Job ohne Homeoffice ist ein No-Go" und "das Arbeitsmodell 9-to-5 ist nicht mehr zeitgemäß". Außerdem hinterfragten die Teilnehmenden in zusätzlichen Interviews die Aussage, junge Menschen seien faul.

Gesundheitliche Folgen von veränderten Arbeitsbedingungen und Anforderungen (Video): Die Studierenden leiteten Fakten und Mythen aus den von ihnen gelesenen wissenschaftlichen Studien ab und ließen die Teilnehmenden zuordnen, welche Aussagen sie für wahr bzw. falsch hielten. Im Anschluss erfolgte eine Aufklärung über die Studienergebnisse. Zu den Aussagen gehörte zum Beispiel "die aktive Mitgestaltung des Arbietsplatzes fördert das Wohlbefinden der Betroffenen".

Kommunikation im Wandel (Video): In einem kleinen Experiment ließen die Studierenden die Teilnehmenden am Campus einschätzen, wie schroff bis freundlich, genervt bis entspannt und entmutigend bis ermutigend sie die schriftliche Frage "Hast du mittlerweile deine Aufgabe erledigt?" von einer Führungsperson empfinden. Bei der Hälfte der Teilnehmenden wurde die Frage durch einen freundlichen Emoji ergänzt, bei der anderen Hälfte nicht. Das Ergebnis war in Einklang mit der wissenschaftlichen Studie, die zeigen konnte, wie stark Emojis die Wahrnehmung von Texten beeinflussen können. Die Frage mit Emoji wurde als freundlicher, entspannter und ermutigender wahrgenommen.

Einfluss von digitalen Medien und sozialen Netzwerken auf den Alltag (Video): Die Teilnehmenden schätzten die eigene tägliche Bildschirmzeit und überprüften diese am Handy. Außerdem wurden sie zu Unterschieden zwischen Tagen mit viel und wenig Bildschirmzeit, zu den Auswirkungen von der Nutzung digitaler Medien und zu Gegenmaßnahmen befragt.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz: Die Studierenden beschäftigten sich mit der Frage, ob künstliche Intelligenz den Menschen in der Arbeitswelt ersetzen wird. Dazu gaben die Teilnehmenden an, welche Jobs sie für besonders gefährdet halten. Sie wurden im Anschluss darüber aufgeklärt, welche Aufgaben KI übernehmen kann (z. B. solche mit hohem Routineanteil) und welche neuen Jobs im Umgang mit KI geschaffen werden.

Religion: Im Interviewsetting reflektierten die Teilnehmenden zu vorhandener Diskriminierung in Deutschland in Bezug auf das Merkmal Religion und was dagegen gemacht wird bzw. werden kann. An der Befragung nahmen Personen unterschiedlicher Religionen teil und berichteten über ihre eigenen Erfahrungen und ihre subjektive Wahrnehmung von Diskriminierung.

Queerness (sexuelle Orientierung/ geschlechtliche Identität) und Arbeit: Die Teilnehmenden wurden mit sechs Aussagen zur Diskriminierung von LGBTQIA+-Personen in Deutschland und weltweit konfrontiert und sollten deren Wahrheitsgehalt einschätzen, zum Beispiel "von 2022 auf 2023 ist die Anzahl queerfeindlicher Straftaten in Deutschland um etwa 50% gestiegen". Alle der sechs Aussagen waren wahr und bewegten viele der Teilnehmenden dazu, das Ausmaß von Queerfeindlichkeit und die Tragweite dessen anzuerkennen.

Alter und Arbeit: Die Teilnehmenden erhielten eine fiktive Stellenausschreibung und drei potenzielle Bewerber, die sich nur in ihrem Alter unterschieden, und sollten sich auf dieser Basis für einen Bewerber entscheiden. Die Studierenden thematisierten in dem Rahmen bestehende Altersstereotype wie "jüngere Menschen sind unreif" und "ältere Menschen sind unflexibel" wie sich Altersdiskriminierung auf das Arbeitsleben auswirkt.

Behinderung und Inklusion: Mit der zu vervollständigenden Aussage "wenn ich an Menschen mit Behinderung denke, denke ich an ..." wurden die Teilnehmenden dazu angeregt über sichtbare und nicht-sichtbare Behinderungen zu reflektieren. Die Studierenden zeigten auf, wie stark nicht-sichtbare Behinderungen unterschätzt werden und was das für das Arbeitsleben bedeutet.

Am Deutsche Diversity Tag 2025 wurde vom Gleichstellungsbüro der Hochschule Osnabrück eine Aktion in der Mensa am Westerberg organisiert, bei der verschiedene Akteur*innen der Hochschule, die sich in diesem Bereich engagieren, ihre Angebote vorstellen konnten. Das Projekt Vielfaltsdiskurse war dort ebenfalls vertreten. Danke für den interessanten Austausch mit allen Beteiligten und die Aufmerksamkeit, die dadurch generiert werden konnte! Ein Zusammenschnitt der Aktion ist auf Youtube verfügbar.

An der Hochschule Osnabrück gibt es unterschiedliche Akteur*innen, die sich für Vielfalt und gegen Diskriminierung einsetzen:

Im Rahmen des Seminars "Diversity Management und Digitalisierung" erarbeiteten die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Wirtschaftspsychologie Sensibilisierungsmaßnahmen, die sie am Campus durchführten und aufnahmen. Einige der entstandenen Videos werden im Themenmonat Diversity im Januar 2025 auf dem Instagram-Kanal der Hochschule Osnabrück veröffentlicht und sind in einer Youtube-Playlist öffentlich zugänglich.

Als Basis dienten wissenschaftliche Erkenntnisse, die von den Studierenden selbst recherchiert wurden. Mithilfe grundlegender Informationen zur Wissenschaftskommunikation und zu Social-Media-Beiträgen wurden Storyboards erstellt, um danach die Videos drehen zu können. Die Studierenden beschäftigten sich mit wichtigen Aspekten des Themenfeldes Diversity und Arbeitswelt:

- Führung und Organisation im Wandel

- Migration und Arbeitswelt

- Frauen in Führungspositionen und Gender Pay Gap

- Kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz

- Work Life Balance

- Wandel der Familienstrukturen

- Digitale Kommunikation und ständige Erreichbarkeit

- Arbeitszeitgestaltung

- Gesundheitliche Folgen von veränderten Arbeitsbedingungen und Anforderungen

- Kommunikation im Wandel

- Einfluss von digitalen Medien und sozialen Netzwerken auf den Alltag

- Digitalisierung und Künstliche Intelligenz

- Queerness (sexuelle Orientierung/ geschlechtliche Identität) und Arbeit

- Alter und Arbeit

- Behinderung und Inklusion

Im Januar 2025 teilt die Hochschule Osnabrück wichtige Informationen rund um das Thema Diversität und (Anti-)Diskriminierung auf ihrem Instagram-Kanal.

Sonstiges

Der Cult Euro 1 Test wurde für den renommierten Validierungspreis 2025 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) nominiert. Der Preis würdigt Projekte, die im Rahmen des Programms „Validierung des technologischen und gesellschaftlichen Innovationspotenzials wissenschaftlicher Forschung (VIP+)“ besondere Erfolge bei der Umsetzung und Verwertung von Forschungsergebnissen erzielen. In der kürzlich veröffentlichten Liste aller nominierten Projekte können Interessierte einen Blick auf die beeindruckenden Projekte werfen.

Das digitale Testverfahren Cult Euro 1 ermöglicht eine zügige Diagnostik interkultureller Kompetenz und bietet Unternehmen, Behörden und der Forschung individualisierte, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse. Die Nominierung – neben sehr wichtigen technischen und medizinischen Projekten – für den Validierungspreis 2025 ist eine Anerkennung der Innovationskraft und des gesellschaftlichen Mehrwerts dieses Projekts.

Weitere Informationen zum Test finden Sie auf der Projektwebsite von Cult Euro 1!