Aktuelles und Publikationen

Aktuelles

Der Cult Euro 1 Test wurde für den renommierten Validierungspreis 2025 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) nominiert. Der Preis würdigt Projekte, die im Rahmen des Programms „Validierung des technologischen und gesellschaftlichen Innovationspotenzials wissenschaftlicher Forschung (VIP+)“ besondere Erfolge bei der Umsetzung und Verwertung von Forschungsergebnissen erzielen.

Der Cult Euro 1 Test stellt einen Durchbruch in der Messung interkultureller Kompetenz dar: Als erster validierter und normierter Test ermöglicht er die präzise Erfassung kulturübergreifender und kulturspezifischer Kompetenzbereiche. Mit der Zertifizierung durch das Transparenzzertifikat des Deutschen Testkuratoriums und der Nutzung modernster IRT-basierter Methoden setzt er neue Standards für wissenschaftliche Validität und praktische Anwendbarkeit.

Das digitale Testverfahren bietet Unternehmen, Behörden und der Forschung individualisierte, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse. Es fördert die interkulturelle Verständigung, unterstützt eine nachhaltige Personalentwicklung und trägt maßgeblich zur Arbeitsmarktintegration in Deutschland bei.

Die Nominierung für den Validierungspreis 2025 ist eine Anerkennung der Innovationskraft und des gesellschaftlichen Mehrwerts dieses Projekts.

Am 29.11.2024 kamen Expert*innen aus ganz Europa in einer Online-Konferenz zusammen, um über aktuelle Konzepte und Erkenntnisse ihrer Forschung im Bereich Diversity zu berichten und zu diskutieren. Initiiert wurde die Konferenz im Rahmen des Forschungsprojekts „Fair Future“ unter der Leitung von Prof. Dr. Petia Genkova, Professorin für Wirtschaftspsychologie. Erklärtes Ziel des Projekts ist es, Ungleichheit zu reduzieren, Chancengleichheit zu unterstützen und soziale Exklusion zu bewältigen. Durch das Zusammenkommen multidisziplinärer europäischer Forscher*innen konnten bestehende Kooperationen gestärkt werden, um daraus neue Forschungsvorhaben zu initiieren.

Diese Perspektivenvielfalt wurde in allen Vorträgen deutlich, die sowohl von den involvierten Wissenschaftler*innen als Grundlage für tiefergehende Diskussionen als auch von einem externen Publikum als wichtiger Einblick in aktuelle Forschung genutzt wurde:

Prof. Dr. Marco Peña-Jimenez (Pariser Labor für Sozialpsychologie, Frankreich) widmete seinen Beitrag der Erforschung des Potenzials von Vielfalt zur Förderung von sozialer Zusammenarbeit und Innovation und teilte zentrale Erkenntnisse aus der Untersuchung von Team-Bruchlinien. Diese werden in der Forschung als symbolische Trennlinien gesehen, die eine Gruppe in homogene Untergruppen auf der Grundlage ihrer Merkmale aufteilen und mit dem innovativen Arbeitsverhalten von Teams zusammenhängen.

Prof. Dr. Sebastian Saniuk (Universität Zielona Góra, Polen) teilte seine Erkenntnisse zur Entwicklung von Kenntnissen und Fertigkeiten für die Umsetzung des Konzepts Industrie 5.0. Dieses Konzept beinhaltet ein höheres Maß an Zusammenarbeit zwischen Menschen und dem cyber-physischen System. Die wichtigsten Säulen, auf denen dieses Konzept steht, sind Nachhaltigkeit, Fokus auf den Menschen (Nutzung seines Potenzials im maschinellen Lernprozess) und Widerstandsfähigkeit.

Prof. Dr. Todor Dyankov (Universität für Wirtschaftswissenschaften, Bulgarien) stellte Bulgarien als Reiseziel vor und welchen Vorteil es hat, ein kleines, aber vielfältiges Land zu sein. Dabei nimmt er unter Anderem die Resilienz-Eigenschaften (z. B. Widerstandsfähigkeit, die durch Risikobeherrschung und Risikomanagement gestärkt werden kann) und Soft-Power-Eigenschaften in den Blick. Zu letzteren gehören zum Beispiel Kunst, berühmte Bücher, Sportler*innen und ihre Leistungen, aber auch bereitgestellte Stipendien, staatliche Beteiligung an internationalen Foren und das Ansehen der exportierter nationaler Waren und Produkte.

Prof. Dr. Eva Benková (Universität Presov, Slowakei) stellte eine Bewertung der Eigenschaften der sozialen und emotionalen Führungskompetenz in Bezug auf Geschlecht und Alter von Unternehmer*innen vor. Dazu zählen zum Beispiel Werteorientierung, gegenseitige Akzeptanz, angemessene Konfliktlösung, Kommunikation, Höflichkeit, Einfühlungsvermögen und Selbstvertrauen. In der vorgestellten Studie zeigten sich keine Geschlechterunterschiede. Älter Führungskräfte waren viel Erfahrung zeigten eine offenere und selbstbewusstere Kommunikation und höhere Aspekte emotionaler Reife.

Prof. Dr. Mathias Czaika (Donau-Universität Krems, Österreich) beleuchtete in seinem Beitrag über Migration und ihre Steuerung die Komplexität, Dynamik und Unsicherheit beider Bereiche. Als wichtige Forschungsziele für die Zukunft sieht er die Komplexität der Migration verstehen, die Migrationssteuerung und politische Analyse, die Bewertung der Effektivität der Migrationspolitik, die Migrationszukunft und Szenarioplanung und die Sammlung von Daten für methodische Weiterentwicklungen.

Prof. Dr. Maria-Giuseppina Bruna (IPAG Business School, Paris, Frankreich) stellte ein systemisches und integriertes Modell zur Bewältigung und Bewertung der wichtigsten Herausforderungen von Vielfalt und Inklusion in postmodernen Organisationen vor. Um der Komplexität des Themas gerecht zu werden, betrachtet sie Inklusion auf verschiedenen Ebenen (von individuell bis makro-gesellschaftlich) unter Einbezug verschiedener Facetten und als fortschreitenden Kreislauf.

Prof. Dr. Alexandra Halkias (Pantion-Universität Athen, Griechenland) nahm diverse Bedeutungen von Vielfalt in den Blick – von sozialer Gerechtigkeit bis zum Profit. Ihre derzeitige Forschung konzentriert sich darauf, wie Vielfalt in globalen Kontexten verstanden wird, wobei der Schwerpunkt derzeit auf Griechenland liegt. Die Arbeit befasst sich mit Fällen, die sich auf zwei Bereiche beziehen: 1) wie soziale Unterschiede und Identitäten im öffentlichen Diskurs (Nachrichtenmedien und Aktivist*innen) lokal als „anders“ dargestellt werden, insbesondere durch die Brille von Geschlecht und Nation, und 2) wie Vielfalt von privaten Unternehmen und dem Nationalstaat aufgegriffen wird, um ihre eigenen Ziele zu fördern.

Im Anschluss an die Vorträge diskutierten alle Forscher*innen gemeinsam über ein gemeinsames Forschungsvorhaben für den Horizon Europe Proposal mit dem Fokus Kultur, Kreativität und integrative Gesellschaft.

Während die Ukraine täglich in den Medien auf unschöne Weise präsent ist, ist weniger im öffentlichen Bewusstsein, dass seit vielen Jahren zahlreiche Ukrainer:innen in Deutschland leben und arbeiten. Daraus wurden bereits in der Vergangenheit mehrere deutsch-ukrainische Netzwerke entwickelt. Auch unabhängig von den in Deutschland lebenden Ukrainer:innen gab es vor dem jüngsten Krieg direkte Kooperationen zwischen Forschenden in Deutschland und der Ukraine.

Ein Projektteam um Prof. Petia Genkova, welches im Bereich der Kulturpsychologie am „Kompetenzzentrum Globale Kompetenz“ forscht (Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), hatte bereits vor dem aktuellen Krieg ein Forschungsnetzwerk aufgebaut, welches Forschende in mehreren Ländern Zentral- und Osteuropas umfasst. Dieses Netzwerk wurde als Kern des Projekts “Diverschance_East - Global competence development and diversity challenges in an innovative Europe” gebildet und beschäftigt sich mit den Chancen, die sich aus einem sich diversifizierenden Europa ergeben. Infolge des Austausches innerhalb des Netzwerks verbringt auch derzeit eine Forscherin aus der Ukraine einen Forschungsaufenthalt an der Hochschule Osnabrück.

Das Projektteam wurde unlängst zur Konferenz „Days of Ukraine in Lower Saxony - Tage der Ukraine in Niedersachsen“, die am 30.09.2022 und 01.10.2022 an der Leibniz Universität Hannover stattfand, eingeladen. Die Konferenz wird jährlich in Kooperation mit der Deutsch-Ukrainischen Akademischen Gesellschaft und der Medizinischen Hochschule Hannover ausgerichtet. Sie dient dazu, wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Beteiligten aus der Ukraine und Deutschland zu fördern und deutsch-ukrainische Hochschul- und Forschungskooperation weiter auszubauen.

Am ersten Tag der Konferenz präsentierten ukrainische und deutsche Forschende ihre Projekte. Für das Projektteam berichtete Jonathan Herbst von verschiedenen internationalen und nationalen Projekten, welche am Kompetenzzentrum Globale Kompetenz durchgeführt werden. Detailliertere Einblicke gewährte er in das Projekt „Diverschance_East“, in dessen Rahmen Dr. Liudmyla Smokova von der National Mechnikov University Odesa derzeit an der Hochschule Osnabrück forscht.

Zwischen den Vortragssitzungen stellten die ukrainischen Referent:innen ihre Bildungseinrichtung vor. Flüchtlingsforschende berichteten über ihre Aktivitäten in den niedersächsischen Gasteinrichtungen. Dabei konnte das Projektteam Kontakte zu weiteren Forschenden knüpfen, die potentielle Kooperationspartner:innen für zukünftige Projekte sind.

Wie zu erwarten war, spielte der aktuelle Krieg in der Ukraine auch eine zentrale Rolle auf der diesjährigen Konferenz. Einige Referent:innen berichteten, wie der Krieg die wissenschaftliche Arbeit behindert, aber auch, wie über Kooperationsprojekte zwischen deutschen und ukrainischen Universitäten schnell und gezielt Hilfe geleistet werden konnte. Die Konferenz bot auch Raum für deutsch-ukrainische Hilfsorganisationen, ihre Tätigkeiten vorzustellten.

Von aktueller Praxisrelevanz war ein Programmpunkt, in dessen Rahmen durch Gruppenarbeiten spezifische Probleme geflüchteter ukrainischer Forschender diskutiert wurden und Lösungen gesucht wurden. Dort konnte Jonathan Herbst seine Erfahrungen aus der Arbeit mit Geflüchteten und sein theoretisches Wissen aus der Flucht- und Integrationsforschung miteinfließen lassen. Ebenfalls konnte hier das Projektteam weitere Kontakte zu NGOs und Vereinen knüpfen, die im Bereich der Flucht- und Integrationsforschung und Erforschung interkultureller Kompetenz wichtige zukünftige Partner:innen darstellen können.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen Doktorandenwettbewerb und durch ukrainische Musiker:innen, welche für eine festliche Abschlussatmosphäre sorgten.

Am Freitag, den 4.10.2024 fand der zweite Workshop des Forschungsprojektes „Profilbildung durch Diversity Management“ statt, zu dem acht Vertreter:innen der Gleichstellungs- und Diversity-Arbeit und Forschung privater und öffentlicher Hochschulen zusammenkamen. Parallel zur Fachtagung „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ der Sektion Politische Psychologie des BDP wurden im Workshop Zwischenergebnisse des PDM-Projektes geteilt und im Kontext der Gleichstellungs- und Diversitäts-Arbeit an Hochschulen diskutiert. Der Workshop bot Raum für den Austausch über die Bedeutung von Diversität an Hochschulen, praktische Ansätze zur Förderung von Chancengleichheit sowie die Herausforderungen, die mit der Umsetzung von Diversitätsinitiativen verbunden sind.

Der Workshop wurde ergänzt durch Impulse von Prof. Frank Linde und Dr. René Krempkow, die Einblicke in ihre Forschung zu Diversitäts-Management an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und Diversität im Kontext des Professor:innen-Karrierepfades gaben.

Einen weiteren Höhepunkt bildete die Keynote von Prof. Dr. Rolf van Dick (Goethe-Universität Frankfurt), welcher im Rahmen der Fachtagung stattfand und für die Teilnehmenden des Workshops kostenlos war. In seinem Vortrag verdeutlichte Prof. van Dick den Nutzen und die Relevanz von Identity Leadership für Organisationen und die Politik. Er stellte das moderne Konzept der identitätsorientierten Führung dar und zeigte, wie es Führungskräften gelingt, in sozialen Gefügen wie Teams, Organisationen oder sogar Ländern eine gemeinsame Identität zu schaffen. Diese integrative Art der Führung trägt wiederum zu positiven Auswirkungen wie weniger Burnout und einem innovativeren Arbeitsumfeld bei. Die Teilnehmenden lernten die vier Facetten von identitätsorientierter Führung kennen und bekamen praxisorientierte Anwendungsmöglichkeiten für ihre eigenen Verantwortungsbereiche mit auf den Weg. Sie erfuhren außerdem wie eine identitätsorientierte Führung auf politischer Ebene zu mehr Engagement und einer stärkeren Befolgung von Regeln beiträgt. Die Ergebnisse von Prof. van Dick wurden gespannt aufgenommen und in der anschließenden Diskussion intensiv erörtert.

Zur Keynote von Eva Högl, Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, die aus Krankheitsgründen nicht persönlich erscheinen konnte, wurden ihre Thesen zur Bedeutung eines Gesellschaftsjahres für den gesellschaftlichen Zusammenhalt vorgestellt. Darin erklärte sie ihr Verständnis eines Gesellschaftsjahres, in dem sich jede und jeder eine Zeitlang gesellschaftlich engagiert. Dieses Engagement könnte in unterschiedlichen Bereichen, wie Umwelt, Kultur, Soziales oder auch der Bundeswehr, geleistet werden. Hierbei gäbe es zwischen freiwilligem Engagement einerseits und einem verpflichtenden Jahr andererseits viele Möglichkeiten und Modelle. Ein Gesellschaftsjahr würde Einzelnen dabei helfen, Horizonte zu erweitern, Perspektiven zu öffnen sowie Verantwortung zu stärken. Auf gesellschaftlicher Ebene kann so der Zusammenhalt gestärkt und das Miteinander hin zu einem Wir-Gefühl gefördert werden. In der anschließenden Diskussion wurden Voraussetzungen und Bedingungen für die Umsetzung eines solchen Gesellschaftsjahrs angeregt erörtert.

Die Teilnehmenden zogen ein sehr positives Fazit der Veranstaltung und hoben dabei die Einblicke in den aktuellen Forschungsstand und die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch besonders hervor. Auch äußerten sie den Wunsch nach Folgeformaten und Dokumentationen der Ergebnisse des Forschungsprojekts.

Publikationen

Genkova, P., Schreiber, H., Bogdanova, P., Lefringhausen, K., Smokova, L., Rasticova, M., Poor, J., Veresné, K. V., Suhajda, C., Viszetenvelt, A., Bjekic, J. (2025). Intercultural Competence and Prejudice: A Cross-Cultural Analysis of Refugee Attitudes in Central and Eastern Europe. Frontiers in Psychology (submitted).

Genkova, P., Schreiber, H., Lefringhausen, K., Smokova, L., Rasticova, M., Poor, J., Veresné, K. V., Suhajda, C., Viszetenvelt, A., Bjekic, J. (2025). Unity in Diversity? Exploring National and European Identity Dynamics Across Central and Eastern Europ (in preparation).

Genkova, P., Herbst, J., Schreiber, H., Rašticová, M., Poor, J., Veresné, K. V., Suhajda, C., Viszetenvelt, A. & Bjekic, J. (2022). A comparative study on culture-specific and cross-cultural aspects of intercultural relations in Hungary, Serbia, Czech Republic, and Germany. Frontiers in psychology, 13, 886100.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.886100

Weitere Publikationen

Genkova, P. (2024). Handbook of Diversity Competence: European Perspective. Wiesbaden: Springer.

Genkova, P. (2024). Handbuch Globale Kompetenz. Wiesbaden: Springer. https://www.springerprofessional.de/handbuch-globale-kompetenz/50022284?tocPage=1

Genkova, P., & Schreiber, H. (2023). If You Like One, You Like Them All? The Relationship of Intercultural Competence, Contact, and Xenophobia. International Journal of Diversity in Education, 23(2). http://dx.doi.org/10.18848/2327-0020/CGP/v23i02/93-117

Genkova, P. & Schreiber, H. (2022). Diversity attitudes and sensitivity of employees and leaders in the German STEM-sector. Frontiers in psychology, 13, 960163. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.960163

Genkova, P., Semke, E., Schreiber, H. (2022). Diversity Nutzen und Annehmen? Praxisimplikationen für das Diversity Management. Wiesbaden: Springer. https://www.springerprofessional.de/diversity-nutzen-und-annehmen/20397134

Veranstaltungen und Auszeichnungen

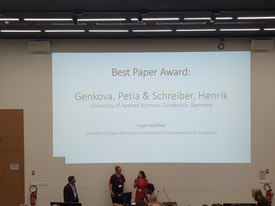

Vom 31.10. bis zum 02.11.2019 nahmen die Projektkoordinatorin Prof. Petia Genkova und Herr Henrik Schreiber an der internationalen IACCM2019 Konferenz in Paris teil. Dort stellten sie unter anderem die ersten Ergebnisse des DNA-Projektes vor.

Die Konferenz der International Association of Cross-Cultural Competence and Management fand in den modernen Gebäuden der IÉSEG Business School Paris statt und stand unter dem Motto: Intercultural competencies for a disruptive VUCA world: Exploring creativity, innovation, resilience & resistance in intercultural research, training & management. In diesem Rahmen fanden an zwei Tagen über 40 Vorträge, Seminare und Workshops statt und gaben so den Teilnehmern aus über 20 Ländern die Möglichkeit sich auszutauschen.

Direkt am ersten Tag hielten Frau Genkova und Herr Schreiber zwei Vorträge. Zum einen über “Diversity beliefs and Diversity Climate: Potentials for Organisations”, in den auch Erkenntnisse des laufenden Projektes miteinflossen, zum anderen “ Impact of Stays Abroad on Intercultural Competence of Students“. An die Vorträge folgte jeweils eine fachliche Diskussion, in der das interdisziplinäre Publikum Gelegenheit hatte die Vorträge aus unterschiedlichen Perspektiven zu erörtern. So fand sich viel Gelegenheit sich mit den anderen Besuchern der Konferenz auszutauschen und sich gegenseitig mit neuen Perspektiven zu bereichern. Darüber hinaus wurden als Beiträge zur Konferenz zu den Vorträgen jeweils ein Paper eingereicht, um in der Zeitschrift zur Konferenz veröffentlicht zu werden. Zu ihrer großen Überraschung wurde das Paper „Impact of Stays Abroad on Intercultural Competence of Students“, das zum großen Teil auf der Bachelorarbeit von Herrn Schreiber basiert, als bestes eingereichtes Paper der Konferenz ausgezeichnet. Damit konnte die erste internationale Konferenz von Herrn Schreiber als großer Erfolg abgeschlossen werden.

József Poór präsentierte am 25. Juni in Ungarn ein weiteres Thema und reflektierte den ständig wachsenden Bedarf an Wissen und die damit verbundene Entwicklung des Lernens.

Das Konzept des Lernens hat sich durch das Hochgeschwindigkeits-Internet und die Vielfalt der Inhalte im Internet verändert. Das Lernen wurde technologisch integriert. In nur einer Generation sind wir von traditionellen Lernprogrammen zu E-Learning, integriertem, talentiertem Lernen und anschließendem kontinuierlichen Lernen übergegangen. So ermöglicht die Technologie jetzt das digitale Lernen.

E-Learning ist ein Prozess der Ausbildung oder des Wissenstransfers, der durch digitale Geräte unterstützt wird. Konkret kann es als eine offene Form und als Rahmen der Ausbildung beschrieben werden, die die effiziente Organisation von Ausbildungsprozessen sowie die richtige Kommunikation und Rückmeldung zwischen Tutoren und Auszubildenden unabhängig von zeitlichen und räumlichen Entfernungen unterstützt. Der Wissenstransfer wird in digitaler Form gespeichert und offensichtlich computergestützt durchgeführt.

E-Learning ist mit typischen Problemen konfrontiert. Benutzer können mit Anpassungsfähigkeit oder technischen Problemen kämpfen. Zeitmanagement und Selbstmotivation sind oft ebenfalls ein Problem. Diese Herausforderungen können leicht gelöst werden, indem man die Einstellung der Benutzer ändert oder technischen Support in Anspruch nimmt. Weitere Lösungen sind ein Terminplaner oder Grundkurse in Computerkompetenz.

Wenn diese Probleme gelöst sind, hat E-Learning eine Menge Vorteile. Kostensenkung, Flexibilität und Lerneffizienz sind nur einige davon. Dennoch haben nur 40% der Mitarbeiter in Ungarn E-Learning genutzt und nur ein Drittel der Unternehmen sind E-Learning-Anwender.

Vor diesem Hintergrund hat Poór eine Studie mit der Universität Szent István durchgeführt, um sich einen Überblick über die Verbreitung und den praktischen Einsatz von E-Learning-Methoden in Ungarn zu verschaffen. Die Stichprobe der Studie waren große Unternehmen, sechzig Prozent inländische und 65 Prozent private Unternehmen. Die Studie ergab, dass fast die Hälfte von ihnen E-Learning aus Gründen wie Effizienz, Wunsch des Eigentümers, einfache Papierarbeit oder Standardisierung einsetzte.

Mit zunehmendem Umsatz und Mitarbeiterzahl eines Unternehmens steigt auch die Nutzung von E-Learning schrittweise an. Darüber hinaus zeigen statistische Analysen einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Art des Eigentümers und der Nutzung von E-Learning, obwohl diese Korrelation deutlich schwächer ist. Die Studie zeigt, dass der Einsatz von E-Learning in inländischen Unternehmen am geringsten (42%) und in börsennotierten Unternehmen am höchsten ist (86%). Der Hauptzweck ist die Ausbildung von Büroangestellten, zeigte die Studie.

Poór kam zu dem Schluss, dass E-Learning ein schwieriger und komplizierter, aber reifer Markt ist. Jede Firma hat ihren persönlichen Grund für die Nichtnutzung. Während IT-Profis mit Begeisterung immer wieder neue und wunderbare Funktionalitäten in E-Learning-Systemen entwickeln, ist der Appetit der Entscheidungsträger in Unternehmen vorhanden, aber auf einem sehr niedrigen Niveau.

25.04.2019 Prof. Dr. Poor - Trends bei den externen professionellen Anbietern von Personalmanagement

Nach seinem Vortrag in Ungarn über Arbeitskräftemangel und Arbeiterbindung machte sich Prof. Jozsef Poór am 25. April auf den Weg nach Wien, um im Lichte von drei aufeinander folgenden empirischen Umfragen auf der ESIAM-Konferenz über die Trends bei den externen professionellen Anbietern von Personalmanagement zu sprechen.

Poór beginnt seinen Vortrag auf dem 34. Workshop zum Thema Strategisches Personalmanagement mit einer Interpretation des Themas Beratung. Er erklärt Beratung als eine Form von Hilfe. Auch wenn die Branche erst um 150 Jahre alt ist, ist es heute fast unmöglich, einen Bereich des Geschäftslebens zu finden, der nicht mit einer Art Beratungsgeschäft verbunden ist. Die Beratung zeichnet sich durch das Ziel aus, die Probleme des Kunden zu lösen oder das gewünschte Ergebnis des Kunden zu erreichen.

Die Beratung steht in letzter Zeit vor neuen Herausforderungen, wie z.B. den Veränderungen in der Ausrichtung des Kapitalismus, Innovationen und kulturell komplexen Gesellschaften, und die Lösung dieser Herausforderungen gestaltet nicht einfach. Die Herausforderungen wirken sich auf die Beratung aus, denn die Kunden beginnen unter anderem mit dem Offshoring ihrer Beratungskäufe und mit Multi-Sourcing, was bedeutet, dass sie Berater aus verschiedenen Beratungsunternehmen auswählen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Darüber hinaus werden die Kunden immer vorsichtiger mit ihren Ausgaben und achten sehr auf die Kosten für professionelle Dienstleistungen. Insgesamt verlagert sich der gesamte Beratungszyklus eher von der Beratung zur Anfrage.

Poór präsentierte drei aufeinander folgende empirische Studien. Diese Studien zeigten, dass die meisten HR-Bereiche im Zeitraum 2008/10 einen dramatischen Rückgang bei der Zahl der Unternehmen zu verzeichnen hatten. Mittlerweile scheint es, dass eine Reihe von Unternehmen, mit Ausnahme des osteuropäischen Clusters, externe Anbieter nutzen. Die Auswirkungen der Finanzkrise haben also zu einem Rückgang des Einsatzes externer Dienstleister geführt. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass das Auftreten einer HRM-Abteilung die Wahrscheinlichkeit erhöht, externe Dienstleister zu nutzen. In den Fällen, in denen das Unternehmen über eine Personalabteilung verfügt, ist der Einsatz externer Dienstleister vermehrt. Die letzte Schlussfolgerung aus den Studien ist, dass größere Unternehmen häufiger externe Dienstleistungen nachfragen als kleinere.

Poór beendet seinen Vortrag mit einem Zitat eines österreichischen Spitzenexperten für die Beratungsbranche: "With the presentation of the Constantinus Awards the professional association of consultants has set an exemplary initiative for exceptional quality of advice in order to make the quality of the local professionals visible".

József Poór, einer der Teammitglieder von Cult Open, hielt am 13. und 14. Juni einen Vortrag über Arbeitskräftemangel und Arbeiterbindung in den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOE) im Lichte von drei aufeinander folgenden empirischen Umfragen auf der Internationalen Konferenz zum Thema Management in Gödöllő, Ungarn. Er begann die Themen, die den Arbeitskräftemangel verursachen, zu präsentieren, gefolgt von empirischen Umfragen und einer Schlussfolgerung.

Einer der vielen Sachverhalte, die Arbeitskräftemangel und Arbeiterbindung beeinflussen, ist, dass sich die globale Wirtschaftstätigkeit weiter festigt. Darüber hinaus nehmen die FDI (Foreign Direct Investment) ab und werden durch Veränderungen wie beispielsweise den Welthandel, die Globalisierung von Märkten und Produktionen sowie Migration, Klimawandel und Terrorismus beeinflusst. Außerdem verändert sich mit den Mindestlöhnen auch die Beschäftigungsstruktur. Die Mindestlöhne hatten in den meisten MOE-Ländern eine drastische Veränderung zwischen acht und achtzehn Prozent, dennoch gibt es weiterhin einen großen Unterschied zwischen Ost und West. Zudem haben sich auch die Arbeitslosenquoten drastisch im positiven Sinne verändert.

Auch wenn diese positiven Veränderungen eingetreten sind, führt die Einwanderung dazu, dass die MOE-Länder immer noch wertvolle Arbeitskräfte verlieren. Dennoch werden immer mehr Arbeiter durch Roboter ersetzt. Im Jahr 2016 gab es im Weltdurchschnitt 74 Industrieroboter pro zehntausend Arbeiter.

Poór präsentierte drei Studien, die im Zeitraum von 2016 bis 2018 stattgefunden haben. Die Studien zeigen, dass der Wert der Fluktuation stetig gestiegen ist und dass der Ersatz eines Mitarbeiters immer teurer wird. Darüber hinaus waren im Jahr 2016 die vakanten Stellen in den untersuchten Unternehmen durchschnittlich 11 Wochen in 2016 und 20 Wochen in den Jahren 2017 und 2018. Die am schwierigsten zu besetzende Position scheint die Position der Ingenieure zu sein, und im öffentlichen Sektor ist der Gesundheitssektor der am stärksten betroffene Bereich, insbesondere bei Ärzten und Tierärzten.

Die Studien suchten nach der Ursache von Arbeitskräftemangel und Fluktuationen und fanden heraus, dass niedrige Löhne, Arbeitskräftemangel an Fachkräften und Krieg um Arbeitskräfte/Talente die Hauptursache sind. Glücklicherweise sind Wege bekannt, die die Fluktuation reduzieren. Ein wettbewerbsfähiges Vergütungs- und Zahlungssystem soll die Wahrscheinlichkeit von Fluktuationen verringern. Gleiches gilt für die Leistungsbewertung und ein Prämiensystem sowie für flexible Arbeitszeiten.

Poór schloss seinen Vortrag mit der Unterstützung der Expertenmeinung, dass die MEO-Länder Assembly Center und nicht Knowledge Center sind. Für die Zukunft wäre es für immer mehr Unternehmen äußerst wichtig, sich in Richtung einer zunehmenden Automatisierung ihrer Prozesse zu bewegen.

Nach ihrem Besuch in Italien Anfang Juni reisten Frau Prof. Genkova und Herr Schreiber zusammen mit Herrn Castner, Mitarbeiter im Kompetenzzentrum Globale Kompetenz der Hochschule Osnabrück, vergangen Montag in die serbische Hauptstadt Belgrad. Vom 17. – 18.06 waren sie zu Gast bei der Partneruniversität Belgrad und waren zu Besuch bei der Kollegin Dr. Jovana Bjekic, Mitarbeiterin bei PIN, dem Psychosocial Innovation Network.

PIN, insbesondere Dr. Bjekic, war bereits bei der Cult Open Forschung involviert und führt zudem noch zahlreiche weitere Projekte durch.

Die NGO unterstützt schutzbedürftige und marginalisierte Gruppen und versucht diesen anhand von psychologischen Interventionen bei verschiedenen sozialen und psychologischen Herausforderungen zu helfen und deren Lebensqualität zu verbessern. Derzeit kooperiert PIN mit der Kahane Foundation bei der psychologischen Unterstützung und Beratung für Flüchtlinge und Migranten. Mit UNHCR, dem Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, arbeitet das Psychosocial Innovation Network bei mehreren Projekten zusammen, unter anderem um das Wohlergehen von Asylbewerbern in Serbien zu fördern und sich für ein sensibles Asylsystem einzusetzen.

Zusätzlich werden noch Kooperationen mit der Open Society Foundation Serbia, der Europäischen Union, der Konrad-Adenauer-Foundation und Citizens Association Atina, sowie dem International Rescue Committee und der DIVAC Foundation durchgeführt.

Die Reisenden diskutierten mit PIN über zukünftige Projektanträge und Kooperationen, sowie die gemeinsame Cult Open Forschung.

Die Universität Belgrad ist die älteste und wichtigste Universität des Landes und somit stellen Kooperation mit dieser Hochschule eine erfolgsversprechende Möglichkeit da. Die im Jahr 1808 gegründete Universität ist die zweitgrößte Universität Südosteuropas. Zudem gilt sie als eine der modernsten und als einer der größten Beiträge der europäischen Völker zum Weltkulturerbe. Neben Kooperation wurde ebenfalls über Erasmus und Verträge diskutiert.

Nach all den neuen Erfahrungen und interessanten und informativen Diskussionen machten sich Frau Prof. Genkova, Herr Schreiber und Herr Castner wieder auf den Weg nach Osnabrück.

Nach langer Arbeit und Forschung zu „Cult Open“ reiste Frau Prof. Genkova in der vergangenen Woche für Meetings und Vorträge auf das International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD) nach Matera, Italien. Seit 2006 bietet das IFKAD eine einzigartige Gelegenheit für internationalen Austausch. Das diesjährige Forum, 5. – 7. Juni, wurde rund um das Thema „Knowledge, Ecosystems and Growth“ gestalten.

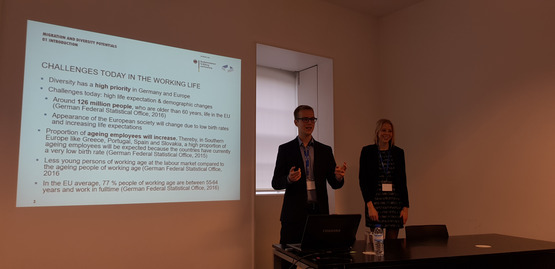

Am Donnerstag präsentierte Frau Prof. Genkova zusammen mit Christopher Castner auf der IFAKD die Ergebnisse von Cult Open unter dem Titel „Migration and Diversity Potentials for Organisation“. Der Vortrag bezieht sich darauf, dass eine erfolgreiche Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt und in die Organisationen aufgrund des demografischen Wandels immer wichtiger wird. Die Ergebnisse des Projekts stellen dar, dass Mitarbeiter in Unternehmen zwar die Bedeutung von Vielfalt erkannt haben, Managern jedoch die Schwere und Dringlichkeit von Maßnahmen zur kulturellen Vielfalt nicht bewusst ist. Personalverantwortliche sind nicht in der Lage, den zusätzlichen Stress von Migranten richtig einzuschätzen und sie in ihren täglichen Führungs- und Diversity-Maßnahmen zu berücksichtigen.

Abschließend wurden die Ergebnisse im Peer-Review-Verfahren publiziert und mit interessierten Fachkollegen diskutiert.

Die Session ihres Vortrags lief unter dem Unterthema „Nachhaltige Ökosysteme und Gemeinschaften: Wertschöpfung und Innovation“ und wurde von Mauro Romanelli geführt.

Neben weiteren Projektvorstellungen in der gleichen Session hatte ebenfalls Frau Prof. Wesselmann von der Hochschule Osnabrück die Möglichkeit, den Vortrag „Networks for regional sustainability: A case study approach“ zu halten.

Die weiteren Vortragsthemen und zusätzliche Informationen zu dem International Forum on Knowledge Asset Dynamics können hier gefunden werden.

Nachdem Prof. József Poór im März einen Vortrag an der Hochschule Osnabrück ,gehalten hat, ging es für Frau Prof. Petia Genkova diesen April nach Ungarn. Im nahe von Budapest gelegenem Gödöllő fand ein Treffen der Projektkoordinatorin mit Dr. Henriett Nagy, Internationale Dean an der Szent István University, Prof. József Poór und Andrea Visztenvelt statt. Zusammen mit anderen Projektbeteiligten wurden die ersten Ergebnisse der gemeinsamen Cult Open Forschung diskutiert und analysiert, mit Einbringung der gesammelten Ergebnisse aus dem Besuch von Prof. Genkova in der Slowakei und in Tschechien. Zusätzlich wurden die Möglichkeiten für weitere Projekte und Erasmus Kooperationen besprochen.

Auf die Gespräche folgte ein gemeinsames Mittagessen und anschließend ein Besuch des altertümlichen Schlosses Gödöllő, der größte Barockpalast Ungarns, welcher einen angenehmen und kulturreichen Abschluss des Tages bot.

Nach ihrem Besuch in Bratislava, Slowakei, reiste die Projektkoordinatorin Prof. Dr. Petia Genkova nach Brno, Tschechien. Dort traf sie sich mit ihren Forschungspartnern Prof. Martina Rasticova, International Dean an der Mendel-Universität in Brno, und Prof. Clary Krekula. Die Gesprächspunkte bezogen sich primär auf zukünftige Kooperation der drei Professoren.

Da sich das gemeinsame Projekt Cult Open nun dem Ende nähert wurden erste Ergebnisse der gemeinsamen Forschung analysiert und besprochen.

Die Zusammenarbeit bei wissenschaftlichen und politischen Themen ist entscheidend und notwendig für das Lösen von Problemen. COST Action, die europäische Kooperation von Wissenschaft und Technik, fördert wissenschaftliche Zusammenarbeiten von grenzüberschreitenden Netzwerken durch nationale Forschungsmittel. Für weitere gemeinsame Forschung wird eine Beteilung an einem europaweiten Konsortium an Cost Action von den Professoren geplant.

Ebenfalls in Planung steht ein Grundlagen-Forschungsprojekt bei der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) und der Czech Science Foundation (GACR). Weiterhin wurden Erasmus Kooperationen besprochen.

Die Projektkoordinatorin Prof. Dr. Petia Genkova reiste Mitte April nach Bratislava (Slowakei) und traf sich dort mit Doc. Ing. Daniela Spirkova, PhD., um über weitere gemeinsame Forschung zu reden und die nächsten Schritte zu planen. Auch Dr. Julius Gojej, ein Kollege von Spirkova, nahm am Meeting teil.

Nachdem das Projekt CultOpen nun ausläuft, ist kürzlich die Bewerbung für Fördergelder für das Forschungsprojekt FairFuture abgegeben worden. Das Projekt konzentriert sich auf den Ausbau europäische Zusammenarbeit in den Themen Integration von Flüchtlingen und Migranten und hat zum Ziel die Bedingungen für diese zu verbessern; insbesondere in Hinsicht auf Lebensbedingungen und Zukunftschancen. Hier spielt auch die Chance auf Bildung eine große Rolle. Am Projekt beteiligt sind aktuell 15 Partner aus ganz Europa.

Doc. Ing. Daniela Spirkova, PhD. und ihr Kollege konnten als Partner für das Projekt gewonnen werden. Sie bringen neben fachlichem Wissen auch weitere Kontakte mit in das Projekt ein, sodass die europäische Verknüpfung und der Austausch weiter ausgebaut werden können.

Auch geplant ist, ein gemeinsames Paper für das Journal for Political Psychology zu verfassen, in welchem die Situation von Flüchtlingen und Migranten in den einzelnen Ländern analysiert und verglichen wird.

Zusätzlich wurde weitere gemeinschaftliche Forschung zwischen Deutschland und der Slowakei geplant. In dieser sollen Themen wie die ökonomische Situation und Wohnbedingungen von Flüchtlingen und Migranten und Einstellungen und Vorurteile der Bevölkerung miteinander verknüpft werden.

So konnte das Meeting erfolgreich abgeschlossen werden. Bei einer gemeinsamen Besichtigung der Burg von Bratislava fanden die Teilnehmer zudem Zeit für weiteren Austausch und ließen das Meeting ausklingen.

Prof. Dr. Petia Genkova wird nun noch weiter reisen und Projektpartner in Tschechien sowie Ungarn besuchen.

Am Montag den 11. März 2019 hatten wir die Ehre, Prof. Dr. Jozsef Poor von der Szent Istvan University in Ungarn als Gastprofessor an unserer Hochschule zu haben. Seine Präsentation über Management im interkulturellen Kontext war nicht nur informativ, sondern auch greifbar. Mit seinem professionellen Wissen und seinen Erfahrungen in der Management-Branche, stellte Prof. Dr. Poor lebhafte Zusammenhänge zwischen Theorien und den Arbeitsprozessen von globalen Playern her.

Mit seinem offenen und direkten Lehransatz, sprach Prof. Dr. Poor die Aufmerksamkeit der studenten an und führte sie mit Enthusiasmus und Geduld durch den herausfordernden Stoff des interkulturellen Managements.

Durch das Einbeziehen des Kurses mit interaktiven Aufgaben und visuellem Input in Form eines Video Clips, konnten wichtige Modelle und Konstrukte des interkulturellen Managements mit Leichtigkeit verstanden werden. Insgesamt, war der Besuch von Prof. Dr. Poor nicht nur eine Bereicherung für unsere Studenten, sondern auch vorbildhaft für die enge Bindung an die Szent Istvan University als Partner.

Wie bereits angekündigt, fand am 07.02.2019 an der Universität Vechta die feierliche Übergabe des mit 10000€ Preisgeld dotierten Höffmann-Wirtschaftspreises für Interkulturelle Kompetenz statt. Die Projektkoordinatorin Prof. Dr. Petia Genkova ist die diesjährige Preisträgerin. Der Festakt wurde vom Höffmann-Jugendchor musikalisch begleitet. Als besonderer Ehrengast wohnte Emery Kabongo, der Erzbischof des Vatikans, der Preisverleihung bei und würdigte so Petia Genkovas Beitrag für die Gesellschaft über Ländergrenzen hinweg.

In seiner Begrüßung betonte der Universitätspräsident Prof. Dr. Burghart Schmidt die hohe Aktualität des Themenbereichs der interkulturellen Kompetenz für ein gegenseitiges Verständnis und ein freiheitliches Miteinander. Auch der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, nahm an der Preisverleihung teil und lobte in seiner Rede die Preisträgerin insbesondere für den hohen Praxisbezug der Ergebnisse der Forschung. Der Transfer ist besonders wichtig, um Veränderungen und Erfolge hervorrufen zu können. Dies hob auch der Vorsitzende der Auswahl-Jury, Prof. Dr. Prof. h.c. Egon Spiegel hervor. Er betonte zudem, dass Petia Genkova sich über die Grenzen der akademischen Forschung hinaus in Trainingskursen und Praxisseminaren für die gesellschaftliche Verbreitung ihrer Erkenntnisse in Unternehmen, Behörden und Öffentlichkeit engagiert. Auch Uwe Bartels, der Vorsitzende der Universitätsgesellschaft Vechta e.V., hielt eine Rede, in welcher er insbesondere auf den internationalen Diskurs zum Themenbereich der interkulturellen Kompetenz einging.

Die Laudatio auf Professorin Genkova hielt Prof. Dr. Siegfried Preiser, Rektor der Psychologischen Hochschule Berlin und Professor für Lebenslanges Lernen. Er führte aus, wie im öffentlichen Diskurs Verunsicherungen und Ängste durch scheinbar positive und tatsächlich destruktive Schlagworte geschürt würden. Im Kontext Klimawandel beispielsweise führte das zu einer unbekümmerten Illusion, die in Hoffen und Abwarten ende. In Bezug auf Genkovas Forschungen zu Migration und ihrer positiven Aufnahme in Kultur und Arbeitswelt sei es wichtig, den Blick z. B. auf Zufriedenheit, Erfolg und Gesundheit zu lenken. „Wenn es gelingt, die Perspektive auf Erfolgsbedingungen statt Schlechtes zu lenken, wird Migration nicht mehr negativ besetzt sein“, so Preiser. Er betonte zudem die Breite von Genkovas Forschung in dem Themenbereich Interkulturelle Kompetenz auch über Landesgrenzen hinweg.

Prof. Dr. Petia Genkova hielt abschließend informativen und gleichzeitig anschaulichen und lebendigen Vortrag zu verschiedenen Aspekten des Forschungsbereiches der Interkulturellen Kompetenz. Hierbei ging sie unter anderem auch auf Voraussetzungen, Erfolgsprädiktoren und Auswege ein und gab so einen kleinen Einblick in die vielfältigen Themenbereiche Ihrer Forschung. Sie schloss diesen mit einem kleinen Appell an die Zuhörer: „Wichtig in einer globalen Welt ist es, nicht nur dabei zu sein, sondern dazu zu gehören.“

Am 07.02.2019 wird an der Universität Vechta zum achten Mal der Höffmann- Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz vergeben. Der Preis ist Teil eines langfristig angelegten Programmes, welches sich die Förderung der interkulturellen Kompetenz zum Ziel gesetzt hat und ehrt das Werk einer/eines Wissenschaftlerin/Wissenschaftlers, die/der herausragende Forschungsarbeiten zu den Themenbereichen der interkulturellen Kompetenz vorgelegt hat.

Diese besondere Ehre wird nun der Projektkoordinatorin Prof. Dr. Petia Genkova zuteilt. Die Jury betonte insbesondere den großen Stellenwert des Praxistransfers in Genkovas Forschungsarbeiten sowie die umfangreichen Bezüge zu verwandten Fachrichtungen. „Petia Genkova geht in ihren Arbeiten weit über traditionelle Kulturvergleichsstufen hinaus“, betont Prof. Dr. Prof. h.c. Egon Spiegel, der Vorsitzende der Jury. Ein Fokus der Forschungsarbeiten liegt zudem auf dem Einfluss von Migration auf die Gesellschaft und Organisationen.

Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, wird der Preisverleihung mit einem Grußwort beiwohnen. Die feierliche Laudatio auf Prof. Dr. Petia Genkova wird Prof. Dr. Siegfried Preiser, Rektor der Psychologischen Hochschule Berlin und Professor für Lebenslanges Lernen, halten.

Prof. Dr. Genkova freut sich, den Preis entgegennehmen zu dürfen. Die Professorin für Wirtschaftspsychologie erklärt: „Die Forschung hat aufgezeigt, dass die Relevanz von Interkultureller Kompetenz für die Gesellschaft enorm gestiegen ist. Daher ist es mir ein Anliegen, zur Förderung dieser beizutragen.“

Die Projektkoordinatorin Prof. Dr. Petia Genkova reiste nach Riga (Lettland), um in einem Meeting mit Prof. Dr. Aija Klavina den weiteren Projektablauf zu planen. Insbesondere wurde hierbei auf die Bewerbung für das Horizon 2020 Förderprogramm eingegangen. Diese wird im Januar 2019 eingereicht werden.

Zudem tauschten sich die beiden Projektbeteiligten über die unterschiedlichen Probleme in Deutschland und Lettland aus, die im Zuge von Emigration und Immigration entstanden sind. Während Deutschland mit einem großen Zuwachs der Immigration zu kämpfen hat, weist Lettland ein negatives Bevölkerungssaldo auf. Hier liegt der Fokus darauf, die Emigration zu senken.

Weitere Gesprächsthemen waren zudem die finanzielle Planung sowie die Projektorganisation. Hier wurde im Meeting festgelegt, dass Prof. Dr. Klavina in dem Projekt die Position des Qualitätsmanagements übernehmen wird.

Den Abschluss des Meetings bildete ein Treffen mit dem Rektor der Latvian Akademy of Sport Education.

Vom 21. – 23.11.2018 fand in der portugiesischen Stadt Guimarães die ,,MobilityloT‘‘-Konferenz statt. Unter dem Motto Mobilität der Zukunft wurden die neusten Technologien präsentiert. Neben Autoproduktion, E-Mobilität und Nachhaltigkeit stehen auch die gesellschaftliche Verantwortung und die Entwicklung zu einer multikulturellen Gesellschaft im Vordergrund. So war es von großem Interesse, hier Präsenz zu zeigen und das Wissen aus den Studien weiterzugeben.

Das Programm war mit zahlreiche Fachvorträge und Poster-Präsentationen gefüllt, in einer speziell über die Messe angefertigten wissenschaftlichen Zeitschrift werden die zugrundeliegenden Studien und Artikel veröffentlicht.

Die Hauptthemen der Konferenz sind:

- Technologische Neuerungen

- Städtische Mobilität

- Smart Factory (Produktion der Zukunft)

- Soziale Mobilität

- Nachhaltigkeit

Die Projektpartnerin Prof. Dr. Dagmar Cagáňová war Hauptorganisatorin der Konferenz und stellte zudem neue Studien zu der Bedeutung von Management-Skills für die Innovationsförderung. Auch Prof. Dr. Petia Genkova, Projektkoordinatorin und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats, nahm zusammen mit Jan Schneider und Christina Nuhn an der Konferenz teil und hielt einen Vortrag. Zudem fand eine Networking-Session statt, auf der das Projekt ,,Cult-Open‘‘ vorstellt wurde. So konnten erfolgreich neue Kooperationspartner für die Erweiterung des Netzwerks gewonnen werden. Auch übernahmen beide Projektpartnerinnen zusätzliche Verantwortung durch die Mitgliedschaft im wissenschaftlichen Komitee der Konferenz (Scientific Board).

Hier können Sie sich ausführlich über die Konferenz informieren.

Prof. Dr. Matt Flynn, einer der Partner des Projektes, kennt sich gut im kulturellen Raum Chinas aus, spricht sogar Mandarin. Im Rahmen eines anderen Projektes arbeitete er eng mit Louise Wong zusammen. Diese betreibt, neben Ihrer Haupttätigkeit als Managerin bei Wai Yin, eine Radioshow beim Sender All FM für die kantonesisch (eine in China verbreitete Sprache) sprechende Bevölkerung in Manchester (GB). All FM 96.9 ist einer der ältesten Radiosender von England, in welchem sich viele Mitarbeiter ehrenamtlich engagieren. All FM zeichnet sich durch seine Vielfalt aus: neben den klassischen Shows, bietet der Sender zudem Programm speziell für die südasiatische, afrikanische, polnische sowie irische Bevölkerung im Raum Manchester an. Damit leistet er einen wertvollen Beitrag für die interkulturelle Kommunikation und Integration der verschiedenen Kulturen in die englische Bevölkerung. In Frau Wongs kantonesischer Show werden die verschiedenen Beiträge sowohl auf Englisch als auch auf Kantonesisch gesendet, sodass beide Kulturen hiervon profitieren können. Hier können Sie sich genauer über All FM 96.9 informieren. Prof. Dr. Flynn besuchte diese Show und gab dort ein Interview. In diesem gab er Informationen über die Geschichte Chinas und die Herausbildung der Kultur. Wissen über Kultur hilft beim Aufbau eines guten interkulturellen Zusammenlebens. Zudem berichtete er über eines seiner verschiedenen Projekten im Bereich von Diversity: mit Frau Wong forschte er über die Arbeitsbedingen im Pflegebereich, wobei der Fokus auf den älteren Arbeitnehmer lag. Die Hauptfrage war, wie diese (älteren) Menschen besser in den Arbeitsbereich integriert werden, insbesondere die Arbeitnehmer, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Prof. Dr. Flynns Interview trägt so dazu bei, in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit und Interesse für den Bereich Diversity und Interkulturalität zu schaffen.

Bundeskongress für Schulpsychologie und Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie

Vom 20.-22.09.2018 fand in Frankfurt am Main der 23. Bundeskongress für Schulpsychologie statt. Auf diesem werden zu aktuelle Themen, Problemfelder und Forschungsergebnisse rund um den Einsatzbereich der Schulpsychologen referiert, es werden Workshops und Seminare angeboten. Das Motto des diesjährigen Kongresses lautete: ,,Heterogenität verbindet‘‘. Schulpsychologen kommen mit sehr unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen – beispielsweise bzgl. Leistungshintergrund oder psychischen Problemlagen in Kontakt. Im Zuge der Zuwanderung innerhalb der letzten Jahre ist nun das Thema Heterogenität besonders aktuell. Die Eingliederung von Flüchtlings- und Migrantenkindern in den Schulalltag ist mit allerlei Hindernissen verbunden. Die Vorträge und Workshops des Kongresses beschäftigten sich mit Konzepten zum Umgang mit der Herausforderung der Homogenität und sollen den Teilnehmern neuen Input geben, wie mit der Vielfalt umgegangen werden kann und wie ebendiese Vielfalt der Schüler als Chance und gesehen und genutzt werden kann. So waren neben Veranstaltungen zu Rechtschreibung und Leseförderung auch zahlreiche Programmpunkte rund um das Thema Integration und Migration zu finden, wie beispielsweise ein Workshop zum Thema Flucht und Trauma. Einer der Partner, Prof. Dr. Petia Genkova, besuchte den Kongress und hielt einen Vortrag über Migration und Schule. Dabei wurde insbesondere Einflussvariablen und Problemfelder im Schulalltag mit Kindern mit Migrationshintergrund eingegangen. Die Präsenz auf Kongressen wie diesem ist wichtig, um das öffentliche Verständnis aufzubauen und einen Wissensaustausch voranzutreiben.

So war Prof. Dr. Petia Genkova zudem auf dem zuvor stattfindenden Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) ebenfalls präsent. Der Kongress der DGPs fand vom 17.-19.09.2018 statt- ebenfalls in Frankfurt am Main. Unter dem Motto ,,Psychologie gestaltet‘‘ wurde die Relevanz der Forschung zur Lösung neuer individueller und gesellschaftlicher Herausforderungen betont. Auch hier ist das Thema Migration und Integration von großer Bedeutung. Prof. Dr. Petia Genkova referiert über den Themenbereich Stressbewältigung im Zusammenhang mit Migration und gab zudem zwei Poster-Präsentationen, die sich mit dem Thema Diversity in Unternehmen sowie im Hochschulkontext beschäftigten.

Im Rahmen des Forschens ist der Informationsaustausch ein wichtiger Punkt. So fand im März 2018 im tschechischen Brno eine weitere Konferenz statt. Hauptanliegen war es, über Fortschritte zu berichten. Hier wurde auf drei Themenpunkte besonders eingegangen:

- Mitteilung in der Zeitschrift ,,Politische Psychologie‘‘

- Status der Datenerhebungen

- Status der Calls für den Horizon 2020 Antrag

In der Zeitschrift ,,Politische Psychologie‘‘ ist in der aktuellen Ausgabe, die im Juli 2018 erschienen ist, ein Artikel über das Forschungsprojekt zu finden. Die Inhalte dieses Artikels wurden auf der Konferenz besprochen, ebenso wie, wer hierfür verantwortlich ist. Die Veröffentlichung in Zeitschriften hilft, auf das Projekt aufmerksam zu machen und sogar ggf. weitere Förderer und Unterstützer zu finden.

In einem weiteren Schwerpunkt der Konferenz wurde der Status der Datenerhebungen besprochen. Wie bereits in den Zielsetzungen erläutert, werden verschiedene Datenerhebungen in den einzelnen Ländern durchgeführt, die sich rund um das Thema Migration, Flüchtlinge und die Einstellungen der Bevölkerung zum Thema Integration drehen. Zum Zeitpunkt der Konferenz gaben die Forscher das Feedback, dass die einzelnen Datenerhebungen aktuell stattfinden. Sie legten fest, dass die Auswertung dieser anschließend mit dem Statistikprogramm SPSS stattfinden soll. Die Ergebnisse können genutzt werden, um Handlungsvorschläge und Maßnahmen konkret an die Ausgangsbedingungen und Bedürfnisse des einzelnen Landes anzupassen.

Lange wurde zudem über das dritte Thema diskutiert – der konkrete Titel für den Antrag bei dem EU-Förderungsprogramm Horizon 2020 musste gefunden werden. Besonders wichtig war hierbei der Punkt: Welchen Nutzen können wir erzielen? Hier wurde der Fokus auf die politische Perspektive gesetzt. Durch die Erstellung eines ,,Tool Kit‘‘ sollen den Regierungen geholfen werden, Integration und Öffnung der Menschen für Migranten voranzutreiben. Wichtig ist hierfür auch die Analyse des Arbeitsmarktes und der Lebensbedingungen in den Ländern. Zudem möchten die Forscher auf den Aspekt Geschlecht und Gleichbehandlung aufmerksam machen. Im Zuge der Integration sollen Frauen ebenso wie Männer die Chance haben, Bildung zu erhalten und sich in den Arbeitsmarkt des Landes zu einzuarbeiten.

Zum Abschluss der Konferenz wurden erneut Verantwortlichkeiten für die nächsten Schritte im Projekt abgeklärt.

Vom 05.-08.12.2017 fand ein Small Research Meeting, das vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen ausgetragen wurde, an der Hochschule Osnabrück statt. Dabei trafen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten aus Ungarn, Tschechien, Lettland, Serbien, Ungarn, Slowakei und Deutschland. Aus der Kooperation in dem Workshop wird u. a. die Stärkung der Internationalisierung, Europaorientierung und Wettbewerbsfähigkeit von Institutionen im Forschungs- und Bildungsbereich und der Förderung einer Innovationsunion angestrebt. Dabei soll die regionale Zusammenarbeit in der Gesellschaft und Wirtschaft gestärkt und der Austausch länderübergreifend sichergestellt werden. Der Themenbereich des Workshops umfasste Diversity und Interkulturelle Kompetenz sowie die Ermittlung von entsprechenden Aspekten zur Förderung einer positiven Diversity-Kultur, insbesondere im Kontext der aktuellen Integrationsherausforderung der Geflüchteten. Lange Zeit war das Thema wie Interkulturelle Kompetenz Nischenthema und zählte nicht zur Mainstreamforschung. Das Thema Interkulturelle Kompetenzen ist heutzutage jedoch hochaktuell, u. a. bedingt durch die Globalisierung und Internationalisierung von Unternehmen und die Flüchtlingskrise.

In dem viertägigen Workshop beschäftigten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler intensiv mit den Themen Diversity und Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts. Zu Beginn wurde die Situation mit den Migrantinnen und Migranten und Flüchtlingen in den europäischen Ländern vorgestellt. Der Vergleich der beteiligten europäischen Länder zeigte, dass Migration ein weit verbreitetes und aktuelles Thema in Europa ist. Bis auf die Slowakei haben alle europäischen Länder in den letzten Jahren mit Geflüchteten zu tun gehabt.

In dem Workshop setzten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler intensiv mit den aktuellen Herausforderungen der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft, u. a. aufgrund der Flüchtlingskrise aus, mit dem Ziel innovative Lösungsansätze für die Praxis aufzuzeigen. Die Frage mit denen sich die Forscherinnen und Forscher im Workshop auseinandersetzten war, wie Individuen Bedenken gegenüber Diversity und Geflüchtete abbauen können und dadurch Diversity nicht mehr als Bedrohung sehen? Hierbei wurde zu kulturellen, individuellen, politischen, sozialen sowie religiösen Aspekten Bezug genommen. Ein langfristiges Ziel der Kooperation ist, gemeinsame europäische Maßnahmen in Bezug auf Geflüchtete zu entwickeln sowie Interkulturellen Kompetenzen von Individuen zu fördern. Einstellungsänderung und Kompetenzförderungsmaßnahmen stehen dabei im Vordergrund. In dem Workshop zeigte sich, dass die europäischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein gemeinsames Verständnis von Interkultureller und globaler Kompetenz haben und diese als eine Schlüsselkompetenz von Individuen sehen. Das Thema Migration und Diversity stellt jedoch für die Gesellschaft, den Staat und die Wirtschaft Herausforderungen dar. Die Wissenschaft zeigt bereits, dass Bedenken und Distanz eine übliche erste Reaktion bei diversity-bedingten Veränderungen sind. In der Tschechischen Republik sind vor allem die älteren Bürgerinnen und Bürger gegenüber Migrantinnen und Migranten skeptisch. Sie werden besonders durch die Medien beeinflusst. Die Skepsis gegenüber Migrantinnen und Migranten zieht sich durch alle sozialen Schichten und ist unabhängig von der Bildung.

Aus dem Small Research Meeting sollen langfristig Maßnahmen abgeleitet werden, wie Interkulturelle Kompetenzen gefördert und Vorurteile gegenüber Migrantinnen und Migranten abgebaut werden können. Die gemeinsame Forschung und verschiedene Maßnahmen sollen zu Einstellungsänderungen führen, die die Basis für eine positive europäische Diversity-Kultur schaffen. So können die Potenziale, wie Diversity durch Unterschiedlichkeit, Perspektivenwechsel und Kreativität eine Bereicherung für die Gesellschaft und Wirtschaft sein kann, genutzt werden. Dies gilt insbesondere für die Herausforderungen durch die Zuwanderung Geflüchteter und Begegnungen, die von hoher kultureller Distanz geprägt sind. Die Kultur spielt eine entscheidende Rolle in der Integration von Geflüchteten. Eine besondere Herausforderung stellt vor allem die Religion dar.

In den beteiligten Ländern und Kulturen wird mit dem Thema Geflüchtete sozial, gesellschaftlich und politisch verschieden umgegangen. Serbien z. B. legt den Fokus darauf, dass die Geflüchteten medizinisch gut versorgt sind. Die humane Behandlung steht dabei besonders im Vordergrund. Seit 2013 haben insgesamt nur 36 Geflüchtete in Serbien Asyl erhalten, davon zwei Geflüchtete in 2017. Serbien wird von den Geflüchteten sozusagen als Zwischenstation auf dem Weg in andere europäische Länder gesehen. Ähnlich ist es in der Tschechischen Republik. In 2016 wurden nur 12 Flüchtlinge angenommen. Rund 180.000 Migrantinnen und Migranten aus China, Rumänien, Serbien und Ukraine leben in Ungarn. Im Vergleich zu Deutschland, haben die östlichen europäischen Länder weniger Flüchtlinge, die Asyl erhalten.

In dem Workshop tauschten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Erfahrungen mit Geflüchteten und den Herausforderungen der Globalisierung, Digitalisierung sowie Zu- und Abwanderung aus und verglichen die aktuellen Maßnahmen untereinander, um darauf aufbauend kulturadäquate Lösungsvorschläge für die ermittelten Problembereiche der involvierten Länder zu entwickeln. Es zeigte sich, dass vor allem die Abwanderung von hochqualifizierten Mitarbeitenden aus z. B. Ungarn und Serbien nach Westeuropa oder nach Skandinavien für die jeweiligen Länder eine wirtschaftliche Herausforderung darstellen. Rund 300.000 junge Menschen haben in den letzten Jahren Serbien verlassen, da sie sich bessere wirtschaftliche Möglichkeiten in westlichen europäischen Ländern erhofften. Die Menschen in den westlichen Ländern haben ein besseres Einkommen im Vergleich zu den östlichen europäischen Ländern. Zudem herrscht in den westlichen Ländern ein höherer Arbeitskräftemangel und es ist eine bessere Infrastruktur vorhanden. In der Slowakei ist z. B. der Arbeitskräftemangel am höchsten. Aufgrund der höheren Gehälter, die in der Slowakei gezahlt werden, immigrieren viele ungarische Menschen in die Slowakei.

Neben der Analyse der europäischen Herausforderungen, die u. a. durch die Flüchtlingskrise und Globalisierung entstanden sind, lag ein besonderer Fokus des Workshops dabei auf der Förderung von Diversity und Interkultureller Kompetenz, z. B. bei Hochschulabsolventinnen und -absolventen sowie mittelständischen Unternehmen. Dies kann dazu beitragen, eine gemeinsame europäische Identität herauszubilden. Ein Resultat des Workshops ist, dass die beteiligten Projektländer im Jahr 2018 eine gemeinsame Forschung an ihren Universitäten durchführen werden. Dazu werden jeweils mindestens 200 Studierende der europäischen Universitäten zu dem Thema Einstellungen gegenüber Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlingen befragt. Die Ergebnisse der gemeinsamen Studie sollen voraussichtlich im Oktober 2018 veröffentlicht werden.

Diversity und Interkulturellen Kompetenzen spielen eine zentrale Rolle bei der Integration von Geflüchteten. Auch in divers geprägten Arbeitssituationen ist die Interkulturelle Kompetenz der Mitarbeitenden als Teil ihrer Globalen Kompetenz ein entscheidender Erfolgsfaktor und eine Schlüsselqualifikation.

Durch die Fokussierung des Projektes auf die Themen Diversity und Interkulturelle Kompetenzen, die bei der Zuwanderung von Geflüchteten eine zentrale Rolle spielen, werden im Anschluss an das Small Research Meeting Synergien und gemeinsame Strategien für Integration und berufliche Qualifikation von Geflüchteten erarbeitet, die für Deutschland ebenfalls von besonderem Stellenwert sind. Es werden die Nachhaltigkeit und der wirtschaftliche sowie politische Austausch angespornt.