EN ROUTE – Physisch und virtuell unterwegs in nachhaltigen Bildungslandschaften

Aktuelles

Was kann Campus? Wir finden des heraus!

Realexperiment EN ROUTE vom 10.06.-14.06.2024 am Campus Haste

In der Woche von Montag, 10.06.2024 bis Freitag, 14.06.2024 wollen wir es wissen: Was kann – sollte – darf - muss ein Hochschulcampus heute alles sein? Dazu zeigt sich der Campus Haste in neuem Gewand. Wir erproben mit euch vor Ort verschiedene Nutzungserweiterungen am Campus Haste. Aber was genau wird angeboten?

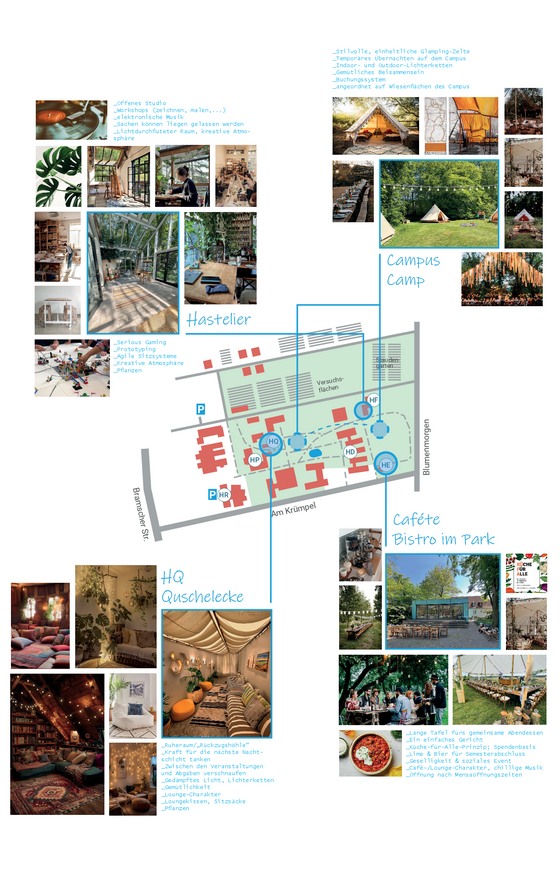

- CAMPUS CAMP

Ihr wollt euch im Prüfungsstress die nervige Pendelei ersparen oder nach einer nächtlichen Lernsession einfach direkt am Campus ins Bett fallen? Kein Problem! Bucht euch einfach eines der Zelte, die auf den Grünflächen am Campus verteilt sind. Hier findet ihr die Anleitung und die Möglichkeit zum Einbuchen. Nicht wundern: Systemseitig sind nur Buchung bis 24 Uhr möglich. Ihr habt das Zelt aber selbstverständlich die ganze Nacht. - HQuschelecke (HQ0002 | HQ0003)

Hier seid ihr ganz für euch und könnt es euch gemütlich machen. Powernapping oder einfach nur Beine hochlegen. Ganz wie ihr wollt. Zwei Räume im HQ sind für euch vorbereitet. Einfach mal reinschauen! - Caféte – Bistro im Park (HE0006)

Nach der Vorlesung mit dem Kurs Lust auf ein paar Snacks & Drinks? Eine Stärkung zwischen den Lernsessions am späten Nachmittag? Oder einfach nur in geselliger Atmosphäre unseren schönen Campus genießen? Dann kommt vorbei im Bistro im Aquarium. Jeden Tag nach Mensaschluss von 16 bis 20 Uhr - mit tatkräftiger Unterstützung des WABE-Zentrums, des Studiengangs Ökotrophologie und des Fachgebiets Gemüseproduktion und -verarbeitung.

Besonderes Highlight: Das gemeinsame Abendessen um 18:30 Uhr an einer langen Tafel im Park. Die Anzahl ist begrenzt und folgt dem Motto “wer zuerst kommt, mahlt zuerst.” - Hastelier (HF-Wintergarten)

Der Wintergarten hinter der alten Mensa wird in der Woche zu einem Ort, wo du arbeiten oder dich kreativ ausleben und abschalten kannst. Komm einfach vorbei und probiere es aus.

Neugierig geworden? Weitere Infos findest du auf Instagram en_route_realexperiment. Am besten kommst du aber einfach vorbei vom 10.06.2024 bis zum 14.06.2024.

Bis nächste Woche

Das EN ROUTE Team

Du hast Feedback zur Realexperiment für uns? Hier kannst du alles loswerden!

Zum Hintergrund:

Die Aktion ist Teil eines Reallabors, welches im Rahmen des Binnenforschungsschwerpunktes EN ROUTE durchgeführt wird. Wir untersuchen dabei unter anderem die Fragen:

Was bedeutet es heutzutage aus Sicht der Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden, eine Präsenzhochschule zu sein? Was macht diese aus? Welche Bedürfnisse haben Studierende in Hinblick auf ihr Studium? Wie können zielgruppengerechte Angebote der Hochschule aussehen?

All diesen Fragen wollen wir nicht „aus dem Elfenbeinturm heraus“ nachgehen, sondern wollen mögliche Antworten gemeinsam mit euch vor Ort im realen Campusalltag erproben.

Realexperiment im Rahmen des Binnenforschungsschwerpunkts EN ROUTE

RX EN ROUTE vom 10.-14.06.2024

Die Hochschule Osnabrück definiert sich als Präsenzhochschule. Somit ist und bleibt der Campus das Herzstück des gemeinsamen Vor-Ort-Seins. Doch wie wollen wir die gemeinsame Zeit am Campus nutzen? Welche Anforderungen und Funktionen muss der Campus erfüllen, um heutigen Ansprüchen an ein hochwertiges (Präsenz-)Studium gerecht zu werden?

Diesen Fragen geht das interdisziplinäre Forschungsteam EN ROUTE in der Woche vom 10.-14.06.2024 am Campus Haste nach. Verschiedene Nutzungserweiterungen werden vor Ort ausprobiert und gemeinsam mit Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden erprobt. Eine kreative Schaffenspause im Atelier, ein Rückzugsort für ein Nickerchen, ein gemeinsames Abendessen nach Mensaöffnungszeiten und sogar auf dem Campus zelten – das alles wird in dieser Woche möglich gemacht!

Warum das alles?

Die Hochschulwelt ist im Wandel: Die nachhaltige Transformation, die Digitalisierung der Hochschullehre und sinkende Studierendenzahlen bei gleichzeitigem Zulauf an digitalen Fernuniversitäten sind nur einige der Herausforderungen, mit denen sich Präsenzhochschulen konfrontiert sehen. Nicht zuletzt ist durch die Corona-Pandemie Online-Bildung zur Alternative zum traditionellen Studium vor Ort geworden und bietet Studierenden eine flexible Möglichkeit, Wissen zu erwerben. Das Pendeln zum Campus und das gemeinsame „Vor-Ort-Sein“ sind plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern müssen neu ausgehandelt werden. Präsenzhochschulen müssen sich daher kritisch fragen: Welche Studierenden-Typen entscheiden sich für ein Studium vor Ort? Was bedeutet es heutzutage aus Sicht der Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden, eine Präsenzhochschule zu sein? Was macht sie aus? Welche Bedürfnisse haben Studierende in Hinblick auf ihr Studium? Und wie können zielgruppengerechte Angebote der Hochschule aussehen?

Die Hochschule Osnabrück (HSOS), die sich selbst als eine solche Präsenzhochschule definiert, dient als Modell, um zu untersuchen, wofür die gemeinsame Präsenzzeit am Campus genutzt werden soll. Der Binnenforschungsschwerpunkt EN ROUTE – Physisch und virtuell unterwegs in nachhaltigen Bildungslandschaften (kurz: EN ROUTE) hat auf Grundlage qualitativer und quantitativer Erhebungen eine Studierenden-Typologie der HSOS entwickelt, die die verschiedenen Bedürfnisse der Studierenden hinsichtlich ihrer Lernpräferenzen, ihrer präferierten Lernorte und ihrer Anforderungen an den Campus sichtbar macht. Als physischer Raum des gemeinsamen Vor-Ort-Seins kommt dem Campus eine Schlüsselrolle zu und rückt mit den folgenden Forschungsfragen in den Fokus der Untersuchungen:

- Welche Anforderungen und Funktionen muss der Campus erfüllen, um heutigen Ansprüchen an ein hochwertiges (Präsenz-)Studium gerecht zu werden?

- Kann der Campus darüber hinaus weitere Nutzungen ermöglichen, damit er (noch/wieder) stärker zum Ort des Aufenthalts und damit zum Grund, vor Ort zu studieren, werden kann?

Auf Grundlage bisheriger Forschungsergebnisse erprobt das Forschungsteam von EN ROUTE gemeinsam mit Studierenden der HSOS auf dem Campus Haste verschiedene Nutzungen als sogenanntes Realexperiment (RX EN ROUTE), die auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Studierenden-Typen eingehen. Diese Realexperimente dienen in erster Linie dazu, getestetes und dadurch robustes Wissen (Nowotny 2000; Gibbons et al. 1994) über die benötigten Nutzungserweiterungen am Campus zu generieren (Forschungsziel). Damit dieses robuste Wissen langfristig Anwendung findet, werden die Ergebnisse mit verschiedenen Hochschulgremien rückgekoppelt, sodass in einem gemeinsamen Prozess zwischen dem Forschungsteam und der Hochschule als Praxispartnerin zielgruppenspezifische Strategien und Handlungsempfehlungen entwickelt werden (Praxisziel). Neben diesen übergeordneten Zielen ergeben sich zwei weitere Ziele stärker aus dem Prozess heraus: Zum einen sollen Realexperimente als Forschungsmethode an der Hochschule Osnabrück etabliert werden. Zum anderen werden den teilnehmenden Studierenden im Co-Design mit dem Forschungsteam erste Erfahrungen im interdisziplinären Arbeiten an komplexen, realweltlichen Fragestellungen ermöglicht (Bildungsziele).

13.-17. Mai 2024 | Campus Intervention: 72h-Aktion | Blockwoche SoSe2024

Möchtest du von deiner Blockwoche mehr als nur Theorie? Möchtest du deine Ideen direkt auf dem Campus zum Leben erwecken? Dann bist du bei unserer Blockwoche vom 13.-17. Mai genau richtig!

Der Campus ist und bleibt das Herzstück der Präsenzhochschule. Hier findet mehr statt, als nur Lehre und Lernen. Ein attraktives Campusleben lebt von kreativen Ideen und engagierten Leuten, die sie verwirklichen. Hier setzen wir an:

Dir fehlt auf dem Campus Haste ein Ort, um gemeinsam Sport zu machen, dich kreativ auszutoben oder dich zwischen Veranstaltungen zu regenerieren? Dir schwebt ein Campus-Event vor oder du hast eine Idee für eine studentische Initiative? Ob räumliche oder strukturelle Veränderungen – deinen Ideen für einen attraktiven Campus sind erstmal keine Grenzen gesetzt.

In unserer Blockwoche entwickeln wir gemeinsam Visionen für einen attraktiven Campus und setzen eine der Ideen mit der Gruppe direkt um. Praktisches Lernen, Umsetzung und Teamarbeit stehen also im Vordergrund. Wenn du Lust hast, deinen Campus mitzugestalten, Spuren zu hinterlassen und dafür noch 2,5 Credits zu sammeln, dann melde dich jetzt an unter: enroute@hs-osnabrueck.de

Wir freuen uns auf dich!

13.-14. Oktober 2023 | Vortrag | 14. Jahrestagung des Pegasus-Netzwerk für Mobilitäts- und Verkehrsforschung

„Von A nach C: Gestaltung einer zukunftsfähigen Mobilität“ – darüber diskutierten rund 100 junge Menschen aus Forschung und Praxis vom 13. bis 14. Oktober 2023 bei der 14. Pegasus-Jahrestagung an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Mit dabei: EN ROUTE.

In unserem Vortrag beschäftigten wir uns mit der Frage "Digitale Transformation der Hochschule: Treiber für nachhaltige Mobilität von Studierenden?" Hier stellten wir unter unsere neuentwickelte Studierenden-Typologie vor, die die Alltagsmobilität von Studierenden in einen engen Zusammenhang mit dem Studium und den jeweiligen Wohnmustern setzt. Die Typologie zeigt auf, dass pauschale Aussagen zu den Auswirkungen von Onlinelehre auf die Mobilität von Studierenden kaum möglich sind, da die jeweiligen Typen je nach Bedürfnissen unterschiedliche Mobilitätsmuster aufweisen. Bei der Implementierung von Onlinelehre kann dies zu komplexen Trade Offs, Rebound-Effekten und Nachhaltigkeitsdilemmata führen.

Die Tagung bot uns eine optimale Gelegenheit, die inhaltlichen Schwerpunkte von EN ROUTE zu präsentieren und zu diskutieren. Dabei konnten wir neue Kontakte zu jungen Forscher*innen aus ganz Deutschland knüpfen und auf diese Weise unsere Integration in die Mobilitätsforschungsszene vorantreiben. Wir bedanken uns bei den Veranstalter*innen für diese tolle Möglichkeit und die rundum gelungene Tagung!

19.-23. September 2023 | Vortrag | Deutscher Kongress für Geographie

Unter dem Motto „Planetary Futures“ griff der 62. Deutsche Kongress für Geographie 2023 an der Goethe Universität in Frankfurt am Main die Erkenntnis auf, dass wir uns angesichts multipler globaler Krisen in entscheidenden Zeiten befinden, um das gesellschaftliche Leben neuzugestalten. Wie Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit aussehen könnten, diskutierten die rund 2.500 Teilnehmenden in zahlreichen Sessions, Lectures und Panels.

EN ROUTE war in der Session "Geographische Aspekte des mobilen, dezentralen Arbeitens" vertreten, in der diskutiert wurde, wie sich die Arbeits- und Studienwelt in den letzten Jahren durch die zunehmende Digitalisierung und Flexibilität der Prozesse verändert hat.

Unser Vortrag "Wer braucht noch den Campus? Studentische Mobilitätsmuster als Indikatoren zur Beurteilung der Nachhaltigkeitspotenziale virtueller Lehrformate" befasste sich insbesondere mit der Frage, wie Studierende im Hochschulkontext mobil sind und welche Nachhaltigkeitspotenzial die Onlinelehre für verschiedene Studierendengruppen bietet.

Die Konferenztage boten uns die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam aktuelle Trends und Debatten der Verkehrs- und Mobilitätsforschung zu diskutieren. Wir sind dankbar über all die intensiven und anregenden Debatten und freuen uns schon auf den nächsten DKG!

27. Juni 2023 | Online-Erhebung zu virtueller Lehre, nachhaltiger Mobilität und Wohnen von Studierenden der HSOS

Wie sind die Studierenden der Hochschule Osnabrück unterwegs? Hat das digitale Studium einen Einfluss auf die Mobilitäts- und Wohnmuster von Studierenden? Und wie kann virtuelle Lehre helfen, die Mobilität an der Hochschule in Zukunft nachhaltiger zu gestalten? Zu diesen und vielen weiteren Fragen hat EN ROUTE vom 29.05.-09.06.2023 eine Online-Erhebung durchgeführt. Nun werden die umfangreichen Daten ausgewertet. Sobald die Ergebnisse der Erhebung vorliegen, werden sie auf dieser Website veröffentlicht.

Wir gratulieren den Gewinner*innen unserer Verlosung und bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmenden!

Projektbeschreibung

Der interdisziplinäre Binnenforschungsschwerpunkt EN ROUTE – Physisch und virtuell unterwegs in nachhaltigen Bildungslandschaften (kurz: EN ROUTE) bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung der Hochschullehre, hochschulbezogener Mobilität, Nachhaltigkeit und Resilienz. Im Zentrum der Forschung steht die Frage, wie Studierende und Lehrende der Hochschule Osnabrück zukünftig physisch vor Ort und in virtuellen (Lern-)Räumen unterwegs sein können, um Bildungslandschaften nachhaltiger und resilienter zu gestalten. Insbesondere die Zusammenhänge von individuellen Lernbedürfnissen, virtuellen Lehrangeboten und studentischem Pendelverhalten stehen dabei im Fokus der Untersuchungen.

Hintergrund

Die Hochschulwelt befindet sich im Wandel: Nicht zuletzt beschleunigt durch die COVID-19-Pandemie schreitet die Digitalisierung von Universitäten und Fachhochschulen voran. Mittels virtueller und hybrider Lehrformate ergeben sich völlig neue Möglichkeiten, den Studienalltag zu organisieren. War für Vorlesungen oder Gruppenarbeiten bislang ein gemeinsamer Ort – der Campus – vonnöten, lassen sich diese heute ortsunabhängig durchführen. Private, informelle Räume oder auch andere Orte, wie Co-Working-Spaces oder Dritte Orte gewinnen an Bedeutung und ermöglichen neue Formen kooperativen Arbeitens und Lernens, wodurch innovative Studienkonzeptionen möglich sind. In die Überlegungen kann auch der sogenannte „Pendelraum“ einbezogen werden, der während des Pendelns durchreist wird. Er wird potenziell zum multifunktionalen Raum, statt wie bislang lediglich überwunden zu werden. Die Bildungslandschaft der Hochschule Osnabrück ändert also ihre Gestalt.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels bietet Onlinelehre zudem die Möglichkeit, Pendelverkehre von Studierenden und Lehrenden zu vermeiden und so verkehrsbedingte CO2-Emissionen einzusparen.

Gleichzeitig haben mehrere, größtenteils online stattfindende „Corona-Semester“ gezeigt, dass das virtuelle Studium Studierende und Lehrende mitunter vor große Herausforderungen stellt. Zumindest in der damaligen Umsetzung entspricht die Onlinelehre nicht den Wünschen und Erwartungen von Studierenden und Lehrenden, was die entsprechenden Semesterbefragungen eindrücklich belegen.

Bei aller Euphorie müssen zukünftig ökologische Nachhaltigkeitsansprüche mit den sozialen Ansprüchen und den Bildungsbedürfnissen von Studierenden in Einklang gebracht werden.

Die Hochschule Osnabrück (HSOS) dient hierbei als Modell-Hochschule für die Frage, wie eine digitale und nachhaltige Transformation von Lehre und Mobilität aussehen kann.

Projektlaufzeit: 01.10.2021 bis 31.08.2025