Digitale Lehre

Planung und Gestaltung digitaler Lehre

Egal, ob Sie Ihre Lernziele mithilfe von ILIAS umsetzen oder digitale Tools in die Präsenzlehre integrieren möchten, digital gestützte Lehre braucht sowohl technisches als auch didaktisches Know-how.

Das eLCC unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Lehranliegen, in technischer und diaktischer Hinsicht. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung in ILIAS, dem Einsatz digitaler Tools und der Videoproduktion. Gemeinsam mit Ihnen planen wir den sinnvollen Einsatz digitaler Medien für die Verwirklichung Ihrer Lehrziele.

Im Folgenden haben wir Ihnen Informationen zur didaktischen Planung und Gestaltung der digitalen gestützten Lehre zusammengestellt.

Eine Semesterveranstaltung planen

Alle hier beschriebenen Schritte eignen sich sowohl für die Planung von Präsenzformaten, als auch für Blended Learning Arrangements und reine Online-Lehrveranstaltungen.

Ein guter Einstiegspunkt in die Planung einer Semesterveranstaltung bietet das Konzept des Constructive Alignments, das hier kurz und kompakt in diesem Video erklärt wird:

Weitere Informationen: Kurzerklärung | Hintergrundinformationen

- Kommunizieren Sie das Lehr-/Lernziel für das Modul bzw. den individuellen Kurs transparent an Ihre Teilnehmenden:

- Was können Ihre Studierenden am Ende der digital realisierten Veranstaltung anders, besser oder ganz neu? (Kompetenzen)

- Was kennen Sie am Ende neu / anders / besser (Fachkompetenz)

- Aus Studierendensicht: Welche Inhalte sind prüfungsrelevant? Wie werden diese abgeprüft?

- Sofern Sie das zu diesem Zeitpunkt schon können: Listen Sie alle Lehr-/Lerninhalte der digitalisierten Veranstaltung auf.

- Stellen Sie dar, mit welchen vorherigen Lerninhalten im Modul bzw. Studiengang diese Lerninhalte verknüpft sind und welches Vorwissen daraus zum Verständnis benötigt wird.

Nun geht es darum, das Drehbuch für die Veranstaltung zu entwickeln.

Was brauchen Sie methodisch? Mit welchen digitalen Mitteln lassen sich Ihre Lehrziele am besten erreichen?

Denken Sie auch nochmal an das Constructive Alignement: Führen die ausgewählten Methoden zu den Kompetenzen, die Ihre Studierenden im Kurs entwickeln sollen und die am Ende abgeprüft werden?

Was davon muss unbedingt synchron, was kann alles auch asynchron laufen?

- Gruppenarbeit/kollaboratives Arbeiten online (z.B. über Zoom, MS Teams, geteilte Office-Dateien über OneDrive, Wikis und Foren in ILIAS, Etherpads)

- Leistungsüberprüfungen/Selbsttests (z.B. über ILIAS-Tests und -Umfragen, Zoom-Umfragen, interaktive PowerPoints, Forms in MSTeams)

- Vorwissen abtesten/aktivieren (z.B. über ILIAS-Tests und -Umfragen, Zoom-Umfragen, Forms in MSTeams)

- Meinungsumfragen (z.B. über ILIAS-Tests und -Umfragen, Zoom-Umfragen, forms in MSTeams)

- Präsentieren, Reflektieren und Feedbackrunden (z.B. über Zoom, Etherpads, geteilte Exceldateien zur Bewertung in OneDrive)

Was brauchen Sie alles an Material, um Ihr Lehrziel zu erreichen?

- Lehrmaterial (z.B. Präsentationen, Podcasts, Screencasts, Videos & Skripte)

- Lernmaterial (z.B. Lernaufgaben, Arbeitsblätter, Onlinetests, Literaturhinweise, Verlinkung Tutorials, Verlinkung Bibliothek)

- OER Material:

- OERhörnchen zur Suche von OER Material

- Weitere OER Suchhilfen

- Sonstiges Material (z.B. Informationen für Studierende, Unterstützungsangebote als Handreichungen)

- Es geht nicht nur um die Bereitstellung von Lernmaterial, sondern auch um klare und konkrete Informationen dazu, wo dieses zu finden ist, wie damit umzugehen ist (z.B. Lern- und Arbeitsaufträge, aber auch Infos zu Arbeitsmethoden, evtl. Einreichungsfristen, Speicherorten für Arbeitsprodukte und Kommunikationswege (E-Mail, Chats, Wikis anderes).

- Wahrscheinlich brauchen Ihre Studierenden auch Organisationshilfen – das selbständige Strukturieren der Lernzeit fist für viele eine große Herausforderung. Haben Sie das im Blick und unterstützen Sie auch hier mit Informationen. Hier finden Sie dazu ein Infoblatt als bearbeitbare Docx-Datei online. Verweisen Sie auch auf Beratungsangebote des LearningCenters.

- Beachten Sie die Grundregeln der Onlinekommunikation (siehe S. 5 dieser Broschüre)

- Infos streuen: Individuell über die Funktionen in Ihren ILIAS-Kursen über die Newsfunktionen, Informationsseiten oder über MS Teams-Kanäle Ihrer Veranstaltungen.

- Verlinken Sie unbedingt alle wichtigen Materialien an einer zentralen Stelle für Ihre jeweiligen Veranstaltungen (MS Teams, ILIAS, Netcase)

- Leistungsfeedback für Studierende

- Kommentare zu Einzel- und Gruppen-Arbeiten in den ILIAS-Kursräumen sowie Wikis, MSTeams-Chats u.a.

- Automatisiert die ILIAS-Selbsttestfunktionen

- Individualisierte Benachrichtungen in Ihren ILIAS-Kursräumen

- Einreichung von Arbeitsleistungen

- Bearbeitete Arbeitsblätter sollen z.B. Abgabeordnern oder Übungen in ILIAS abgelegt werden

Allgemein gilt hier: Nutzen Sie die E-Mailfunktionen in den ILIAS-Kursen oder Rundmails über den Hochschul-E-Mailserver, diese sind datenschutzrechtlich abgesichert.

Externe Kommunikatiosmöglichkeiten, wie z.B. WhatsApp und Facebook-Gruppen, sind für den Hochschuleinsatz nicht erlaubt. Auch darf kein Studierender dazu gezwungen werden, sich für Unterichtszweck auf einer externen Plattform registrieren zu müssen, um an Ihrem Lehrangebot aktiv teilnehmen zu können.

Erinnern Sie Ihre Studierenden an die Selbstverantwortung für das eigene Lernen. Sie stellen ein Lernangebot, eine Lernumgebung bereit – das Angebot annehmen und aktiv damit umgehen muss jede Studierende und jeder Studierende eigenverantwortlich. Das gilt besonders für individuelle Verständnisprobleme: Die Studierenden müssen sich eigenständig um Hilfe und Unterstützung bemühen, möglichst mit Ihrer Unterstützung. Ermutigen Sie sie dazu.

Eine Hilfestellung zur Lernorganisation (nicht nur unter Coronabedigungen) finden Studierende in unserer Handreichung zu Lernstrategien für das Selbststudium, die Sie gerne in Ihren Kursen weitergeben können.

Zusätzlich haben wir auf dieser Webseite eTools für Studierende zur Unterstützung des Studienalltags zusammengestellt.

Hier stellen wir Ihnen einen detallierten Planungsbogen für eine einzelne Lehrsitzungen als bearbeitbare zur Verfügung:

Evaluationen bieten die Möglichkeit, die Lehrplanung und das eigenen Lehrtun aus Studierendensicht bewerten zu lassen. Dies kann summativ, am Ende einer Veranstaltung geschehen, oder formativ und damit veranstaltungsbegleitend. An der Hochschule Osnabrück wird eine standardisierte Lehrveranstaltungsevaluation (LVA) regelmäßig vom Qualitätsmanagement für Studium und Lehre angeboten.

Neben dieser offiziellen Evaluation können Sie natürlich auch eigene Evaluationen durchführen. Formative Formate bieten sich vor allem für kurzfristige Rückmeldungen zu neu eingesetzen Lehrelementen an sowie zur Klärung von ungewohnten Unterichtsproblemen. Basierend auf den Rückmeldungen können Sie dann noch im laufenden Betrieb Lehrveränderungen vornehmen. Bei summativen Evaluationen helfen Ihnen die Ergebnisse hingegen bei der Gestaltung nachfolgender Veranstaltungen.

In unserer eLCC-Handreichung erhalten Sie Informationen zu Evaluationsebenen und wie Sie einen eigenen Fragebogen zusammenzustellen können.

Gestaltung digitaler Lehre

Wie können digitale Lehrmaterialien und Lernangebote barrierefrei gestaltet werden?

- Dazu hat Nadine Sohn von der TH Köln einen Leitfaden zur Erstelltung barrierfreier Dokumente für Lehrende verfasst.

- Bereits produzierte eigene digitale Lehrangebote können Sie mithilfe dieses HFD-Blogbeitrags von Björn Fisseler auf Barrierefreiheit überprüfen.

Weitere Webressourcen:

- Im Videovortrag Studieren mit Behinderung: Was bedeutet das und wie kann (digitale) Barrierefreiheit beginnen? von Michaele Kusai (AKAFÖ, Bochum) auf eteaching.org bekommen Sie einen guten Einblick in das Thema mit Praxistipps für die barrierefreie Gestaltung Ihrer Lehre

- Timeline zur Orientierung im Video

- ab Min. 13:00: Vortragsbeginn

- ab Min. 22:00: Beeinträchtigung im Wandel der Zeit & die rechtliche Situation (vom GG bis zum Hochschulrecht)

- ab Min. 35:14: Beeinträchtigte Studierende in Deutschland (Best2-Studienergebnisse)

- ab Min. 40:22: Inklusive Lehre (Prüfsatz: "Je mehr Nachteilsausgleiche ich machen muss, umso weniger inklusiv ist meine Lehre")

- ab Min. 47:40: 4 Praxistipps für die Lehre

- Timeline zur Orientierung im Video

- Im Dossier Diversität & Barrierefreiheit des Hochschulforums Digitalisierung finden Sie eine Sammlung verschiedener Beiträge zum Thema

E-Moderation sorgt dafür, dass Lernprozesse im digitalen Raum strukturiert werden. Daher spielt die E-Moderation sowohl für synchrone (gleichzeitige) als auch für asynchrone (zeitversetzte) Lehr-Lern-Arrangements ein zentrale Rolle. E-Moderator*innen übernehmen neben inhaltlich-didaktischen und motivierenden Aufgaben auch organisatorisch-administrative Arbeiten. Sie stellen Links und Passwörter geschützt bereit und helfen Teilnehmenden, sich in der Online-Lernumgebung zurechtzufinden. Bei der asynchronen E-Moderation kommen Diskussionsforen und Online-Pinnwände zum Einsatz. Hier geben E-Moderierende Anstöße zu Lernprozessen, stellen Aufgaben, regen Diskussionen der Lernenden an und greifen bei Bedarf unterstützend ein.

Tipps für die E-Moderation von Videositzungen

Vor der Sitzung

- Im Vorfeld mit dem Webkonferenz-System vertraut machen und "üben"

- Technik-Check ca. 15-30 Minuten vor dem Start der Sitzung anbieten (Bsp: Funktionieren die Micros der TN, sofern sie gebraucht werden?)

- Möchten Sie Ihre Sitzung aufzeichnen? Dann brauchen Sie die Zustimmung der Teilnehmenden, sofern eine Interaktion mit ihnen stattfindet. Fragen Sie in diesem Fall am besten zu Beginn des Meetings ihre Teilnehmenden nach der Zustimmung. Die TN können sowohl in Zoom als auch in Adobe Connect ein Häkchen bzw. ablehnendes Symbol für die Zustimmung setzen. So sind Sie auf der sicheren Seite.

- Begrüßungstext schon in den Chat schreiben

- Bei mehreren Moderatoren, im Vorfeld genau absprechen wer, wann welche Aufgaben übernimmt (Chat, Moderation etc.)

Während der Sitzung

- Zu Beginn "Icebreaker" oder Interaktion einbauen

- Kommunikationsregeln mit der Gruppe vereinbaren

- Sitzung gut strukturieren und Agenda transparent machen

- Direkt in die Kamera sprechen

- Visualisierungen und Grafiken groß genug darstellen und ggf. unterschiedliche Endgeräte und Darstellungen der Teilnehmenden beachten

- Bei Störungen oder technischen Problemen ruhig und gelassen bleiben, Störungen ggf. direkt ansprechen

- Nicht alles muss perfekt sein: Authentizität vor Perfektion

Hier finden Sie einige weitere Informationen und Hilfestellungen zur Live-E-Moderation:

Tipps für die E-Moderation von Diskussionsforen

Damit Diskussionsforen nach dem Bereitstellen auch aktiv von den Studierenden genutzt werden, braucht es ebenfalls e-moderative Anstöße. Auf den Seiten von eteaching.org bekommen Sie einen kompakten Überblick, wie Sie die Onlinekommunikation in Foren einleiten und gestalten können: https://www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/kommunikation/forum/

Im virtuellen Lehr-Lernraum müssen einige Arbeits- und Kommunikationsprozesse neu gestaltet werden.

Dazu gehört neben der eModeration auch die Kommunikation von Umgangsregeln im Onlinekurs, die Netiquette. Wir empfehlen, diese mit den Teilnehmenden zusammen auszuhandeln.

Dazu stellen wir Ihnen hier den Foliensatz Netiquette aushandeln zur individuellen Gestaltung zur Verfügung.

Wie Sie den Foliensatz nutzen, sehen Sie hier in unserer Videoanleitung auf Youtube.

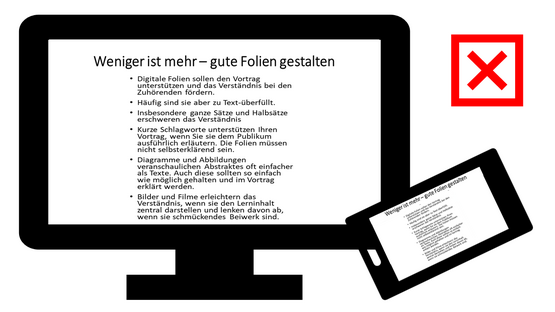

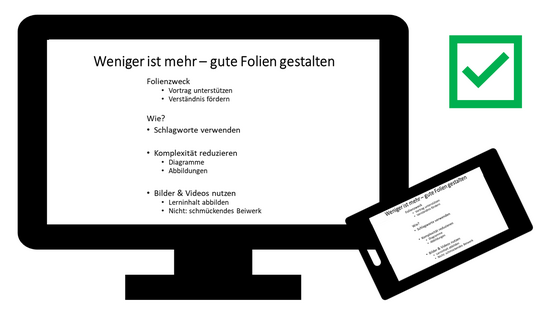

In unserer eLCC-Handreichung, die Sie kostenlos auf ResearchGate downloaden können, erfahren Sie, wie Sie digitale Vortragsfolien sinnvoll gestalten, damit diese Ihren Vortrag unterstützen statt davon abzulenken. Außerdem erfahren Sie, wie Sie begleitende Handouts für Ihre Zuhörenden so gestalten können, dass sie die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten ermöglichen.

Bedenken Sie gerade auch bei Präsentationen in Onlinesitzungen, dass viele Studierende diesen nur auf Smartphones sowie Tablets und Notebooks mit kleinen Displays folgen können. Gerade hier gilt ganz besonders das Prinzip: so wenig Text wie möglich in möglichst großer Schrift.

Teamfähigkeit ist eine wichtige Kompetenz für das spätere Arbeitsleben. Gruppenarbeit im Studium bietet somit eine gute Gelegenheit, diese Fähigkeit zu fördern. Allerdings zeigen Studien, dass dies in der Praxis häufig nicht gut gelingt. Woran das liegt und wie Sie als Lehrkraft Gruppenarbeiten gestalten und Gruppenprozesse begleiten können, erfahren Sie in dieser eLCC-Handreichung.

Feedback spielt für jeden Lehr-Lernprozess eine essentielle Rolle (vgl. Ulrich, 2021). Feedback kann sich einerseits auf Rückmeldungen zum Leistungs- und Wissensstand beziehen. Aber auch auf den Lern- und Arbeitsprozess, also wie jemand eine Aufgabe angegangen ist und diese bearbeitet hat.

Gerade bei wissenschaftlichen Arbeitsprozessen ist es wichtig, Studierende zu begleiten und ungünstige Herangehensweisen über Feedback der Lehrenden zeitnah zurückzuspiegeln. Wenn Referent*innen z.B. qualitativ mangelhafte Quellen als Grundlage auswählen, kann dies ein Hinweis auf fehlende wissenschaftliche Recherchekompetenz sein. Hier könnten Sie sich z.B. Rechercheprotokolle schicken lassen, um das Vorgehen bei der Literatursuche mit den Studierenden in einer Videosprechstunde, im MS Teams-Chat oder per Email zu reflektieren und ggf. neu anzuleiten. Ähnliches gilt für Rechenwege, Argumentationslinien und alle anderen Komponenten wissenschaftlichen Arbeitens sowie der Selbstorganisation des Lernens.

- Neben schriflichen Rückmeldungen bietet sich auch Videofeedback an, das bei Studierenden oft beliebter ist (vgl. Ketchum et al., 2020). Hier finden Sie ein Beispiel (Youtube), wie ein Videofeedback zu einer eingereichten Präsentation aussehen kann.

Darüber hinaus lohnt es sich, wo immer es möglich ist, auch Peer-Feedback einzubeziehen. Dies können Sie z.B. als Peer-Review für schriftliche Arbeiten einsetzen. Welchen Mehrwert dies haben kann, erfahren Sie in diesem Video mit Dr. Daniela Seybold. Weitere Ideen und Informationen zum Peer-Feedback finden Sie auf diesen Seiten des Centers for Teaching an Learning der Uni Wien sowie auf eTeaching.org.

Praktisch können Sie Peer-Feedback mit OneDrive-Optionen wie Forms oder auch mithilfe von Excel-Dateien realsieren.

- Beispiel für eine Gruppenbewertungen nach einem Referat:

- mit einer OneDrive-Exceldatei (z.Z. nur für HSOS-Angehörige mit einem Microsoft-Konto zugänglich, nicht anonym bearbeitbar). Die Datei können Sie herunterladen und für Ihre Zwecke anpassen.

- mit einer OneDrive-Forms-Befragung (anonyme Bearbeitung ohne Microsoft-Konto möglich).

Außerdem gibt es in ILIAS anonyme und personalisierbare Peer-Feedback-Optionen im Bereicht Übungen und Umfragen (Informationen dazu in der Wissensdatenbank).

Geht es um die Überprüfung von Wissensständen, dann kann ein Leistungs-Feedback mithilfe von e-Assessment-Tools automatisiert erfolgen. So können Tests z.B. mit eTools wie ILIAS oder auch interaktive PowerPoints realisiert werden, die den Getesteten die korrekten und falschen Antworten sofort digital zurückmelden. Im besten Falle enthalten diese Rückmeldungen auch noch automatisierte Hinweise, wie die Getesteten entdeckte Wissenslücken schließen können. Das könnten z.B. Empfehlungen sein, bestimmte Kapitel erneut durchzuarbeiten.

- Anleitung zu Selbsttests mit interaktiven PowerPoints - Interaktive PPSX-Beispieldatei

- ILIAS-Testmöglichkeiten in der Wissensdatenbank

Informationen, wie Sie gute Testfragen konstruieren, finden Sie in der Broschüre "Gute Fragen für gute Lehre" von Ehrich et al. (2019), die im Rahmen des eCULT-Projektes entwickelt wurde.

Evidenzbasierte analoge und digitale Hochschuldidaktik

Alle Springer-Bücher können Sie über die Hochschulbibliothek als eBook downloaden:

Arnold, P., Kilian, L., Thillosen, A. & Zimmer, G. M. (2018). Handbuch E-Learning. Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Bielefeld: UTB. Link

Griesehop, H. R. & Bauer, E. (Hrsg.) (2018). Lehren und Lernen online. Lehr- und Lernerfahrungen im Kontext akademischer Online-Lehre. Wiesbaden: Springer VS. Springer-Link

Niegemann, H. & Weinberger, A. (Hrsg.) (2019). Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen. Berlin: Springer. Springer-Link

Salden, P. (2019). Evidenzbasierung in der Hochschuldidaktik: Begriff – Kontext – praktische Bedeutung. die hochschullehre, 5, 551-360. Link

Schneider, M. & Mustafic, M. (Hrsg.) (2015). Gute Hochschullehre: Eine evidenzbasierte Orientierungshilfe. Wie man Vorlesungen, Seminare und Projekte effektiv gestaltet. Berlin: Springer. Springer-Link

Ulrich, I. (2020). Gute Lehre in der Hochschule. Praxistipps zur Planung und Gestaltung von Lehrveranstaltungen. Berlin: Springer. Springer-Link

Methoden für die Hochschullehre

Hoffmann, S. G. & Kiehne, B. (2016). Ideen für die Hochschullehre: ein Methodenreader. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin. PDF-Download