Arbeitsgruppe Growing Knowledge

Forschungsprojekte

Forschungsprojekte

Im Rahmen ihrer Tätigkeit realisiert die Arbeitsgruppe Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die sich unterschiedlichen Bereichen der Agrarsystemtechnik widmen. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Optimierung und Entwicklung von Kultursystemen und -räumen. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen über folgende Mail-Adresse: sebastian.deck@hs-osnabrueck.de!

Laufende Projekte und Forschungsvorhaben

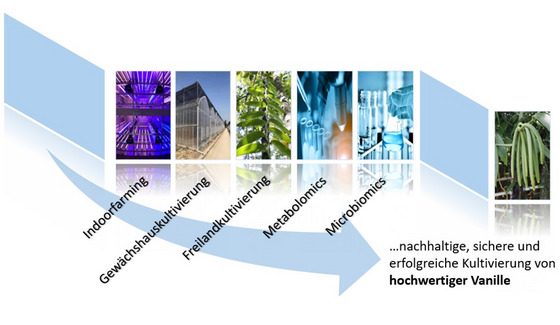

Im Vorhaben SustainVanil wird ein innovatives, klimaunabhängiges Indoor-Kultursystem für die ganzjährige Kultivierung von Vanille entwickelt. Zur weiteren Forschung an der Vanillekultivierung gehört die Identifikation von optimalen Wachstums- und Entwicklungsparametern für den Indoor-Anbau und die Etablierung einer Methode zur Blüteninduktion. Versuchsbegleitend wird in der Vanillepflanze das generelle Inhaltsstoffprofil (Metabolom) sowie dessen Dynamik während des Wachstums untersucht. Weitere Analysearbeiten werden zur Wirkung des Fruchtmikrobioms auf die Fruchtreifung erfolgen. Des Weiteren wird im Vorhaben eine neue Maßnahme zum biologischen Pflanzenschutz im Vanilleanbau erforscht. Eine erweiterte Verwertbarkeit der Forschungsergebnisse wird in diesem Vorhaben realisiert, indem die Erkenntnisse zur Optimierung des etablierten Anbaus auf Madagaskar eingesetzt werden. Dass der etablierte Anbau von diesen Erkenntnissen erreicht wird, gewährleistet ein kontinuierlicher Informationsaustausch mit Mitarbeiter*innen der Symrise AG auf Madagaskar, Untersuchungen vor Ort und Schulungen dieser Mitarbeiter*innen. Im Sinne der Ganzheitlichkeit des Vorhabens wird die Nachhaltigkeit der entwickelten Kultursysteme bewertet und die rechtliche Klärung sowie Marktpositionierung von in Deutschland produzierter Indoor-Vanille ausgearbeitet. Das Vorhaben leistet somit einen Beitrag zur perspektivischen Erweiterung der Kultursysteme und Anbaustandorte, um den Rohstoff Vanille zu sichern und eine Steigerung der Vanilleproduktion zu ermöglichen. Auch erfolgt eine zeitnahe Beitragsleistung zur Sicherung des Ertragspotenzials im etablierten Anbau.

Ansprechpartner: M. Sc. Marvin Vahl, +49 541 969-5352

Projektträger: BMBF, Innovationsraum: NewFoodSystems

Website: https://newfoodsystems.de/projekte/sustainvanil/

Projektpartner:

- Symrise AG

- Max Rubner-Institut

- nadicom Gesellschaft für angewandte Mikrobiologie GmbH

- Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Laufzeit: 01/2022 - 12/2024

Das Hauptziel von IKARUS ist die Realisierung der qualitätsoptimierten und innovationsgetriebenen automatisierten Produktion und Weiterverarbeitung sämtlicher Pflanzenbestandteile der ernährungsphysiologisch wertvollen Süßkartoffel (Blätter und gesamte Wurzelbiomasse) in Controlled Environment Agriculture (CEA) Systemen. Durch die besonderen und hochwertigen inneren Qualitätsmerkmale soll sich das erzeugte Produkt nachweislich von bereits im Markt verfügbaren Süßkartoffeln aus dem Freiland abgrenzen. Eine Ermittlung des energetischen und stofflichen Ressourceneinsatzes für sämtliche Prozessschritte und der daraus gewonnenen Biomassen soll für die Realisierung eines nachhaltigen Produktionsprozesses erfolgen.

Als weiteres zentrales Ziel entlang der Wertschöpfungskette der erzeugten Lebensmittel ist die effiziente Isolierung von ernährungsphysiologisch wertvollen Bestandteilen aus den gewonnenen Biomassen, unter Einsatz des innovativen verfahrenstechnischen Ansatzes der pulsierenden elektrischen Felder (PEF), zu nennen. Die Charakterisierung und Weiterverarbeitung der gewonnenen Isolate zu innovativen Lebensmittelprodukten bilden hierbei den Abschluss der Wertschöpfungskette.

Ansprechpartnerin: Jana Mosel, jana.mosel@hs-osnabrueck.de

Projektträger: BMBF, Innovationsraum: NewFoodSystems

Website: https://newfoodsystems.de/projekte/ikarus/

Projektpartner:

- Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG

- Elea Technology GmbH

- Focus Foodlabs GmbH

Laufzeit: 07/2023 – 12/2025

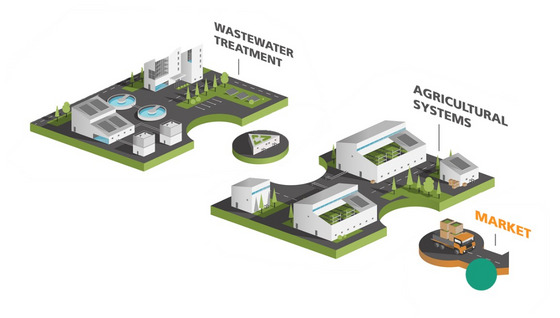

Aus der Vielzahl an Auswirkungen der modernen Nahrungsmittelproduktion auf das System Erde sticht die Veränderung von P- und N-Kreisläufen besonders hervor. Es ist die zentrale Zukunftsfrage, wie Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft bei endlichen Phosphatressourcen, hohem Energieaufwand bei der Düngemittelproduktion und der Verschmutzung von Gewässern und Böden durch Phosphor und Stickstoff zukünftig möglich sein werden. In SUSKULT werden innovative Systeme der urbanen kreislaufbasierten Agrarproduktion entwickelt, die den Standortbedingungen für die erfolgreiche Pflanzenproduktion Rechnung tragen. Was? Das übergeordnete Ziel der SUSKULT-Vision ist, die urbane kreislaufbasierte Agrarproduktion perspektivisch als eine innovative Zukunftsbranche der bio-basierten Wirtschaft in Deutschland zu etablieren. SUSKULT entwickelt technologische und politische Lösungsmöglichkeiten und Anpassungsstrategien für eine kreislaufbasierte urbane Agrarproduktion. Ein auf Hydroponik basierendes regeneratives lokales Nahrungsmittelproduktionssystem wird entwickelt, das die wesentlichen Ressourcen Wasser, Stickstoff, Phosphor, Kalium, CO₂ und Wärme aus dem Betrieb einer „Kläranlage der Zukunft“ bezieht. Ergebnis? Die SUSKULT-Vision weist der urbanen, kreislaufbasierten Agrarproduktion in Deutschland den Weg. Der Transformationsprozess einer konventionellen Kläranlage in ein NEWtrient Center wird modellhaft für die Metropolregion Rhein-Ruhr demonstriert. Die in diesem Projekt kooperierenden Partner (Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft) sind überzeugt, dass die technologische Innovationsentwicklung in SUSKULT ein zentraler Treiber für die Entwicklung eines nachhaltigen Agrarsystems der Zukunft in Deutschland sein wird.

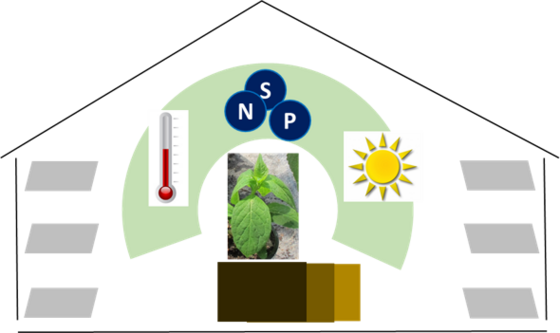

In Teilprojekt 3 der Hochschule Osnabrück, AG Growing Knowledge, werden die wesentlichen Grundlagen für eine integrierte Nutzung der Ressourcen aus dem NEWtrient®-Center zum Zwecke einer Pflanzenkultivierung erarbeitet (Kultursystementwicklung). Vorrangiges Ziel von TP3 ist eine sichere, effiziente und gezielte Kultivierung von Gemüsepflanzen auf Basis hydroponischer Systeme. Ausgehend von der großen Bedeutung für den deutschen Markt, dem Verlust während des Transports und aktuellen Kultivierungstrends beim Indoor-Farming werden zunächst Versuche mit Tomaten und Blattsalaten durchgeführt. Parallel dazu wird ein weiteres Modul zur Aufbereitung der flüssigen Ressourcen aus dem NEWtrient®-Center (TP1) über ein aquatisches System entwickelt. Unter dem Gesichtspunkt einer maximalen Dynamisierung (lastabhängige Prozessführung) sollen Teilströme des NEWtrient®-Centers bei hohen Nährstoffkonzentrationen über dieses Modul geführt und proteinreiche Pflanzengattungen wie Wasserlinsen in kompakten vertikalen Produktionssystemen erschlossen werden. Das Teilprojekt 3 gliedert sich in die Projektzweige 3.1 Pflanzencharakterisierung und 3.2 Pflanzenproduktion.

Ansprechpartner: Torsten Schulz, t.schulz.2@hs-osnabrueck.de

Projektträger: BMBF

Website: https://suskult.de/

Projektpartner:

- Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.,

- Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz DFKI,

- Emschergenossenschaft / Lippeverband K.ö.R,

- Helmholtz Zentrum für Umweltforschung,

- ILS-Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung,

- Justus-Liebig-Universität Gießen,

- NX-Food GmbH,

- Technische Universität Kaiserslautern,

- Yara GmbH & Co. KG.

Laufzeit 1: 04/2019 - 09/2024

Laufzeit 2: 10/2024 - 03/2029

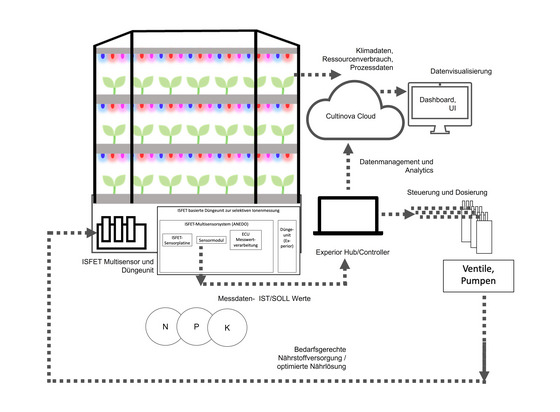

Klassische agrarische Produktionsweisen stehen vor Herausforderungen wie Klimawandel, Eutrophierung, Phosphorknappheit und Wasserverschmutzung sowie einer stärker werdenden Urbanisierung. Eine Lösung dem zu begegnen ist die vertikale, hydroponische Pflanzenproduktion in urbanen Regionen unter effizientem Wasser- und Nährstoffeinsatz. Das Projekt Nutrient+CtrlIVF hat daher zum Ziel, mittels NUTRI-STAT-Analysebausteinen die ionenselektive Regelung von Nährstoffen für den vertikalen, hydroponischen Pflanzenbau in Indoor Vertical Farms (IVF) zu etablieren. Aktuell wird die Nährstoffdosierung in re-zirkulierenden hydroponischen Systemen mittels Leitfähigkeits- und pH-Wert-Steuerung geregelt. Dies führt bei längerer Kreislaufführung der Nährlösung im Kultursystem zu einer Über- oder Unterversorgung mit einzelnen Nährstoffen. Ein zeitweises Öffnen des Nährlösungskreislaufs und damit verbundenes Verwerfen der Nährlösung (aktuelle Praxis) wird mit dem Einsatz von ionenselektiven Sensoren verhindert. Im beantragten Projekt messen NUTRI-STAT-Analysebausteine die Hauptnährstoffe Nitrat, Kalium und Dihydrogenphosphat. Die Sensoren werden mit einer Ansteuerungselektronik in eine Düngeunit integriert (Düngeunit+ISFET) und der Mess- und Dosierprozess für hydroponische Kultursysteme modifiziert und angepasst. Die Düngeunit+ISFET wird kontinuierlich den Einzelnährstoffgehalt in der hydroponischen Lösung messen und die Zudosierung ionenspezifisch umsetzen. Als Modellkulturen werden Wasserlinse und Süßkartoffel genutzt, da diese sich aufgrund der ernährungsphysiologischen Bedeutung und der Nutzbarkeit des gesamten Produkts für IVF´s besonders eignen. Die bedarfsgerechte und nährstoffspezifische Düngung im urbanen, vertikalen Anbau soll besonders hochwertige Pflanzenqualitäten bei geringeren Nährstoff- und Wassereinsätzen und folglich erhöhter Ressourceneffizienz im Vergleich zum traditionellen Anbausystemen generieren.

Ansprechpartner: Jannis von Salzen, jannis.von-salzen@hs-osnabrueck.de

Projektträger: BLE - Programm zur Innovationsförderung des BMEL, Förderbereich: Innovationen im urbanen Gartenbau

Projektpartner:

- ANEDO GmbH

- Cultinova

- c/o Experior MicroTech GmbH

Laufzeit: 04/2022 - 03/2025

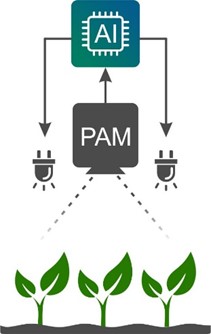

Zentrales Ziel von LightSaverAI ist es, die Grundlage für ein intelligentes Produktionssystem für Indoor Farmen in urbanen Räumen zu schaffen. Dieses misst die Chlorophyllfluoreszenz (ChlFl) als ein Maß der Photosyntheserate sowie diverser Umweltparameter online und wertet diese mittels KI Ansätzen aus. Dadurch wird der aktuelle Lichtbedarf einer Pflanze analysiert und über einen Regler ein LED Belichtungsmodul so einstellt, dass die Pflanze kontinuierlich die benötigte, wachstumsphasen- und umweltparameterabhängige Belichtung erhält. Der Bedarf nach solchen Systemen ist gerade im weltweiten Indoor Farming Bereich von besonderem Interesse, um ressourceneffizient qualitativ hochwertige Pflanzen produzieren zu können. Das Produktionssystem kann das Potential der LED-Technologie ideal ausschöpfen, indem die Bestrahlungsstärke und die spektrale Zusammensetzung sowohl zeitlich als auch räumlich optimiert werden. So wird die maximale Photosyntheserate bei minimalem Energieverbrauch erreicht. Zudem bietet es die Möglichkeit, weitere Umweltparameter langfristig daran anpassen zu können. In LightSaverAI erfolgt die Überführung dieses Anwendungsszenarios in einen Versuchsaufbau im Labormaßstab für Indoor Farmen.

In LightSaverAI erfolgt die Überführung dieses Anwendungsszenarios (TRL 2) in einen Versuchsaufbau im Labormaßstab für Indoor Farmen (TRL 4). Am Ende der Projektlaufzeit wird die generelle Eignung der hier entwickelten Technologien im Labormaßstab bewiesen sein.

Ansprechpartner: Matthias Preusche, m.preusche@hs-osnabrueck.de

Projektträger: BLE - Programm zur Innovationsförderung des BMEL, Förderbereich: Innovationen im urbanen Gartenbau

Projektpartner:

- Fraunhofer UMSICHT

- Computomics GmbH

- Heinz Walz GmbH (assoziierter Partner)

Laufzeit: 04/2022 - 03/2025

Topfkräuter nehmen unter den Lebensmitteln eine besondere Rolle ein, da sie bei den Konsument*innen durch vegetatives Wachstum weiter produktiv sein können. Mehr als die Hälfte der Haushalte in Deutschland kauft mindestens einmal im Jahr frische Kräuter. Die Ware wird in Töpfe, Tüten und Trays verpackt, die größtenteils aus Kunststoff bestehen. Zahlreiche Zielkonflikte mit der Ökonomie, Produktqualität oder Logistik verhindern bislang eine Umstellung auf plastikfreie Verpackungen. Darüber hinaus gibt es kaum Erkenntnisse darüber, wie mit Topfkräutern in Haushalten umgegangen wird. Klar ist, dass sich die Produktions- und Verwendungsbedingungen hinsichtlich der Umweltfaktoren wie z. B. Licht und Temperatur oder der Pflanzenpflege stark unterscheiden, was die Haltbarkeit und somit den Produktnutzen beeinträchtigt. Im Projekt werden die Zielkonflikte herausgearbeitet und ganzheitlich bewertet, optimierte Konzepte für Topfkräuterverpackungen entwickelt und durch interdisziplinäre Forschungspartner (ökonomisch und pflanzenbaulich) sowie Praxispartner (Gärtnerei, Verpackungshersteller, Einzelhandel) erprobt. Zunächst werden in einer sogenannten Erkundungsphase werden das Handling der Topfkräuter entlang der Supply Chain protokolliert und die Verwendung in Haushalten dokumentiert (z. B. Umweltfaktoren, Umgang mit der Verpackung und dem Topfgewürz, Haltbarkeit, Einstellungen der Verbraucher etc.). Daraus werden „typische“ Handlings- und Verwendungsszenarien definiert. Anschließend werden in einer Entwicklungsphase für diese Szenarien prototypische Lösungen entworfen, die mit weniger Plastik auskommen, ohne die Qualität, Produktattraktivität am POS, Haltbarkeit etc. zu beeinträchtigen. In einer abschließenden Erprobungsphase werden diese Lösungen unter standardisierten Bedingungen (Haltbarkeitstests an der Hochschule und Verkaufstests im Supermarkt) evaluiert, außerdem begleitet von Verbraucherbefragungen, einer Kostenanalyse und einer ökologischen Bewertung (CO₂-Fußabdruck).

Ansprechpartnerin: Christin Stallkamp, christin-marie.stallkamp@hs-osnabrueck.de

Projektträger: BLE – Programm zur Innovationsförderung des BMEL, Förderbereich: Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette

Projektpartner:

- Hochschule Geisenheim

- Mulke Topfkräuter GmbH

- GBZ Papenburg

- GreenSurvey GmbH

Laufzeit: 07/2022 - 06/2025

Die pflanzenbauliche Produktion in hydroponischen Anbauverfahren zählt zu den intensivsten Produktionsformen von Nahrungspflanzen. Die Kreislaufschließung des Nährmediums birgt jedoch ein bisher vernachlässigtes Risiko: die Akkumulation von unerwünschten Substanzen in der Nährlösung. Die Systemkomponenten hydroponischer Systeme (wie z. B. Rinnen) bestehen überwiegend aus Kunststoffen (z. B. PVC), die keinen gesetzlichen Vorgaben für einen Anbau von Nahrungspflanzen unterliegen. So ist weder bekannt, wie die Kennwerte der Materialien durch den Kulturführungsprozess beeinflusst werden, noch ist beschrieben, ob und wie die Pflanzenperformance und -qualität von den verwendeten Materialien mit den entsprechenden Leachables (migrierender Problemstoffe) beeinflusst wird.

Vor diesem Hintergrund ist das Gesamtziel dieses Vorhabens ein Erkenntnisgewinn auf dem Gebiet der Pflanze-Material Interaktion in hydroponischen Pflanzenproduktionssystemen in Abhängigkeit der kulturartenspezifischen und -anhängigen Umwelt- und Nährlösungsbedingungen hinsichtlich folgender Fragestellungen: i) Qualitative und Quantitative Akkumulation von Kunststoffbestandteilen im Nährstoffkreislauf, ii) Qualitative und Quantitative Akkumulation von Kunststoffbestandteilen in Pflanzenorganen, iii) Einfluss der Materialsysteme auf die Pflanzenperformance iv) Lebensdauer und Recyclingfähigkeit eingesetzter Kunststoffbauteile. Langfristig bildet dieses Vorhaben die Basis für eine Standardisierung des Materialeinsatzes in hydroponischen Kultursystemen für Nahrungspflanzen und damit für ein hohes Maß an Produktqualitätssicherung in der Lebensmittelproduktion.

Ansprechpartner: Jannis Lüking, jannis.lueking@hs-osnabrueck.de

Projektträger: MWK – zukunft.niedersachsen

Projektpartnerin:

- Prof. Dr. Svea Petersen (Fakultät IuI)

Laufzeit: 03/2024 - 02/2027

Abgeschlossene Forschungsprojekte

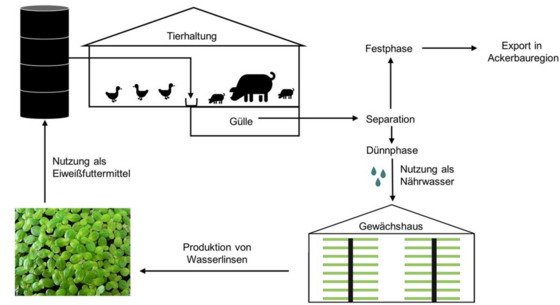

Ziel des Forschungsprojektes LemnaProtein ist die Entwicklung eines ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Systems zur Nährstoffrückgewinnung aus der Gülle-Dünnphase und zur kontrollierten, qualitätsoptimierten Produktion eines hochwertigen, proteinreichen Futtermittels auf Basis von Wasserlinsen. Die teilweise Schließung des Nährstoffkreislaufes soll helfen, Sojaimporte zu reduzieren und lokale Nährstoffüberschüsse langfristig zu vermeiden.

Mitarbeiter: Finn Petersen, Dina Restemeyer, Johannes Demann

Förderung: DBU

Projektpartner:

- Fachgebiet Tierernährung (Prof. Heiner Westendarp)

- Fachgebiet Pflanzenernährung (Prof. Hans-Werner Olfs) der Hochschule Osnabrück

Laufzeit: 10/2019-09/2021

Teehortensien (Hydrangea macrophylla ssp. serrata), in Japan bekannt als Buddha-Tee, enthalten wertvolle wertgebende Inhaltsstoffe. Bislang ist jedoch weder in Japan, noch in Europa ein ökonomisches Anbauverfahren etabliert und die wild gesammelten Genotypen sind für einen auf Ertrag ausgerichteten Anbau kaum geeignet.

Ziele dieses Projektes sind daher die Ermittlung und Etablierung nachhaltiger Vermehrungs-, Anbau-, Ernte- und Verarbeitungsbedingungen und -verfahren für Teehortensien im Freiland und im Gewächshaus zur optimierten Produktion in Deutschland sowie die Schaffung der Grundlagen für eine zielgerichtete Züchtung neuer Genotypen mit gesteigertem Substanzgehalt, verbessertem Wuchs und Eignung für den Feldanbau.

Unser Arbeitspaket, die Intensivierung des Hydrangea-Anbaus durch Entwicklung und Evaluierung eines Gewächshauskultursystems, gliedert sich in drei Arbeitsphasen: (1.) Indoor-Kultursystementwicklung (insbesondere Optimierung des Substrates und der Kulturbedingungen), (2.) gezielte Induktion der Biosynthese wertgebender Inhaltsstoffe und (3.) Steigerung der Flächeneffizienz und anschließende Produktivitätsberechnungen.

Mitarbeiter: Matthias Preusche

Forschungskoordination: Prof. Dr. Andreas Ulbrich

Förderung: BMEL

Laufzeit: 2019-2022

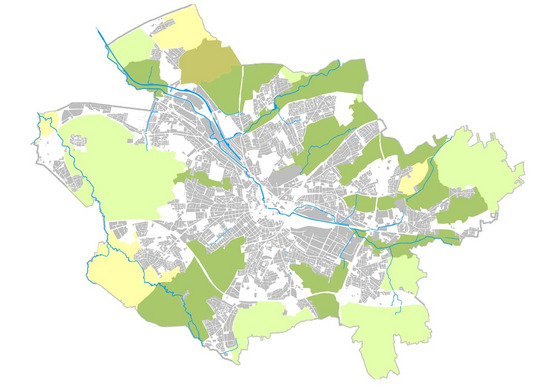

Kooperationspartner: Symrise AG, Universität Bonn, FH Erfurt

Die „Grünen Finger“ von Osnabrück sind die Grünflächen und landwirtschaftlich genutzten Flächen, die vom Umland bis nahe an die Innenstadt hineinreichen. Sie beeinflussen und sichern nicht nur das Stadtklima, sondern sind u.a. auch Produktionsstandort für Landwirte, Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie Erholungsraum für die gesamte Stadtbevölkerung. Obwohl ihre angestrebte Bewahrung in Osnabrück eine lange Tradition hat, werden sie zu wenig als Teil eines multifunktionalen, identitätsstiftenden Freiraumsystems erkannt. Mit dem im März 2018 begonnenen Forschungsprojekt will eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Hochschule Osnabrück gemeinsam mit der Stadt Osnabrück dies ändern und sucht dafür unter dem Motto „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig.“ nach neuen Wegen. Die Basis für den Erhalt dieser Landschaftsräume bilden verschiedene, z.T. neu zu entwickelnde Formen landwirtschaftlicher, gärtnerischer, forstwirtschaftlicher u.a. Nutzungen (produktiv). Gleichzeitig muss die Ausgestaltung dieser Nutzungen die sozialen und ökologischen Funktionen der Grünen Finger stärken, die eine wichtige Voraussetzung eines guten Lebens in der Stadt bilden (nachhaltig). Durch vielfältige Aktionen und aktive Teilhabe der Bürger an ihrer Entwicklung soll zudem das Bewusstsein für die Bedeutung der Grünen Finger gestärkt werden (lebendig). Der Modellcharakter des Vorhabens ermöglicht es, die Erfahrungen als Transferwissen für andere Städte aufzubereiten.

Mitarbeiter: Torsten Schulz

Förderung: BMBF

Projektpartner: Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, Stadt Osnabrück

Laufzeit: 11/2018 - 10/2021

Das Projekt „Entwicklung eines Kultursystems für Pfefferpflanzen (Piper nigrum L.)“ erforscht den Anbau von Pfefferpflanzen im intensiven Anbau. Pfeffer wird bislang ausschließlich in tropischen Regionen, insbesondere in Asien, unter sehr extensiven Bedingungen angebaut. Belastungen mit Pflanzenschutzmitteln und zum Teil starke Preisschwankungen erschweren die Beschaffung qualitativ hochwertiger Rohstoffe. Aufgrund der weltweiten Pfeffernachfrage besteht ein hoher Bedarf an optimierten Kultursystemen, die die hochqualitative Pfefferproduktion sichern. Vor diesem Hintergrund ist eine Standardisierung der Kultur von Pfeffer erforderlich. Projektziel ist die Entwicklung eines Kultursystems für Pfefferpflanzen, welches die gezielte Steuerung der vegetativen und generativen Phase ermöglicht und in warmgemäßigten Ländern (Südeuropa) zur Anwendung kommen kann.

Mitarbeiter: Frau Janine Berg

Projektkoordinator: Hochschule Osnabrück, Fachgebiet Gemüseproduktion und -verarbeitung, Arbeitsgruppe Growing Knowledge.

Förderung: AVO - Werke August Beisse GmbH

Projektpartner: Little Smile (Sri Lanka)

Laufzeit: 10/2017 - 12/2020

Das „Netzwerk für Agrarkarrieren – AgriCareerNet“ ist ein Verbund der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück und der Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen. Gemeinsam entwickeln wir praxisrelevante wissenschaftliche Weiterbildungsangebote für die wichtige Branche der Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Die Angebote wenden sich an Fach- und Führungskräfte und konzentrieren sich auf aktuelle Themenfelder, in denen ein großer Bedarf an fundiertem Fachwissen mit Bezug zur Praxis der Unternehmen besteht: Im Focus stehen sowohl Angebote zu Managementkompetenzen und wirtschaftlichen Hintergründen des Agribusiness als auch spezialisierte Angebote aus den Bereichen der Pflanzentechnologie, der Geflügelwirtschaft, der Technologieanwendungen und des Tierwohls. Das Spektrum wird von Zertifikatkursen über ein Bachelorstudium bis zu zwei Masterstudiengängen reichen. Die Angebote werden nah am Bedarf und im Austausch mit den Zielgruppen und Unternehmen entwickelt.

Die Studiengänge und Kurse werden als berufsbegleitende bzw. -integrierende Angebote in einer Blended-Learning-Struktur konzipiert, d.h. es werden Phasen des Selbststudiums mit Präsenzphasen kombiniert, so dass eine Vereinbarkeit der Weiterbildung mit Beruf und Familie gewährleistet ist.

Förderung: BMBF

Projektpartner:

- Georg-August-Universität Göttingen

Laufzeit: 01/2018-07/2020

Weitere Informationen: www.agri-career.net

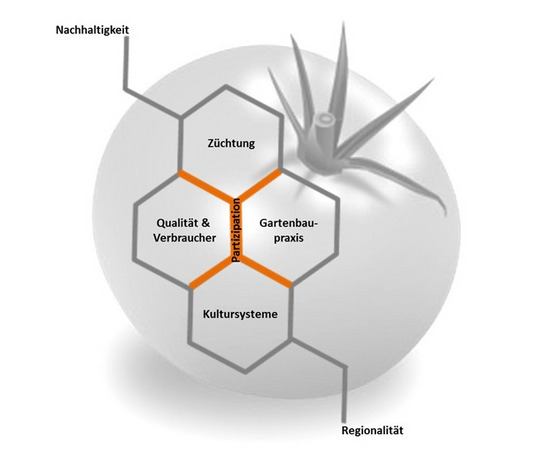

Das Projekt „Partizipative Entwicklung von QualitätsTomaten für den nachhaltigen regionalen Anbau (PETRAq+n)“ bildet einen Zusammenschluss von Arbeitsgruppen der Hochschule Osnabrück und der Georg-August-Universität Göttingen sowie der Gemüsebauzentrale Papenburg und weiteren Praxispartnern. In dem Projekt werden die wissenschaftlichen Grundlagen geschaffen, um qualitativ verbesserte und optimal angepasste Tomatensorten für den nachhaltigen regionalen Anbau zu züchten. Die Qualitätsoptimierung hat das Ziel, den Geschmack unter Wahrung des Ertrages zu verbessern. In der Produktion sollen innovative Kultursystemtechnologien erprobt werden, um den Anbau ressourceneffizienter zu gestalten und eine Steigerung der Produktqualität zu erreichen. Die Akteure der Wertschöpfungskette werden dabei partizipativ in den Züchtungsprozess integriert. Durch die Einbindung der AnbauerInnen, dem Handel und der KonsumentInnen entstehen praxistaugliche Zuchtlinien, die die Belange aller Marktteilnehmer besser berücksichtigen und damit höhere Akzeptanz für ein neues Produkt erwarten lassen. Die Erkenntnisse aus dem Projekt werden in dem zu gründenden Kompetenznetz „Nachhaltiger und regionaler Tomatenanbau Niedersachsen“ zur Verfügung stehen und nach Projektende weiterentwickelt werden.

Förderung: MWK Niedersachsen

Mitarbeiter: Hannah Kahle, Dajana Giede-Jeppe

Projektpartner:

• Gartenbauzentrale Papenburg

• Culinaris – Saatgut für Lebensmittel

• Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen GmbH

• Naturkost Elkershausen

• Dicke Bohne

• Beates Bunte Tomaten

• Biolandhof Freese

Laufzeit: 01/2017 bis 12/2019

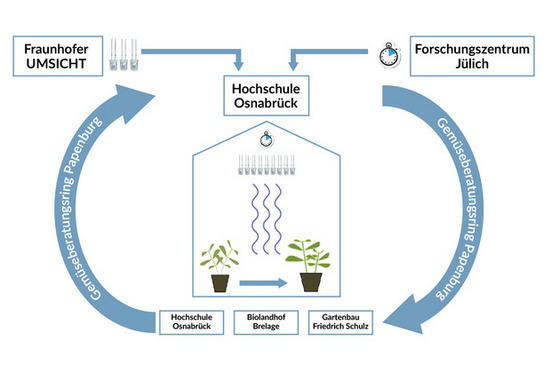

Das Projekt "Spotlight on Herbs" konzentriert sich auf eine innovative Ergänzung bisheriger Belichtungszenarien von Topfkräutern (Basilikum, Petersilie, Dill) mit LEDs, um die phänotypische Qualität während der Wintermonate zu optimieren. Die Topfkräuterproduktion in Papenburg hat in den lichtarmen Wintermonaten aufgrund von Lichtmangel Qualitätseinbußen in Form instabiler Pflanzen. Um die Marktposition des Topfkräuteranbauzentrums Papenburgs nachhaltig zu stärken, wird als Ergänzung zur regulären Assimilationsbelichtung eine gepulste LED-Belichtung installiert, deren pflanzenbedarfsadaptierten Wellenlängenspektren zu stabilen Topfkräutern, aufgrund kürzerer Internodien und höheren Stängeldurchmessern bei vergleichbaren Pflanzenhöhen, führt.

Mitarbeitende: Inse Rosenbusch

Förderung: Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Land Niedersachsen

Projektkoordinator: Prof. Dr. Andreas Ulbrich, HS OS Growing Knowledge

Projektpartner:

- Fraunhofer Institut UMSICHT, Oberhausen, Volkmar Keuter

- Forschungzentrum Jülich - IGB-2, Dr. Shizue Matsubara

- Gemüsebauberatungsring Papenburg e.V., Anja Hildebrands

- Gartenbau Friedrich Schulz, Papenburg

- Gärtnerei Herrmann und Hedwig Brelage, Westoverledingen

Laufzeit: 01/2017 - 05/2020

Im Binnenforschungsschwerpunkt Zukunft Lebensraum Stadt arbeiten elf Professorinnen und Professoren sowie drei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kernkompetenzen aus pflanzenbaulichen, ingenieurwissenschaftlichen, planerisch-gestalterischen, ökonomischen, ökologischen, sozialen und haushaltswissenschaftlichen Perspektiven unter dem Motto „Urbane AgriKultur“ transdisziplinär zusammen. Die Adaption gärtnerischer Kultursysteme an den urbanen Raum und deren Weiterentwicklung stellen hierbei ein wichtiges der grundlegenden Ziele dar.

Förderung: Binnenforschungsschwerpunkt Hochschule Osnabrück

Beteiligte Fachgebiete:

- Prof. Dr. Ulrich Enneking | Agrarmarketing

- Prof. Dr. Kathrin Kiehl | Vegetationsökologie und Botanik

- Prof. Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt | Haushalts- und Wohnökologie

- Prof. Dipl.-Ing. Dirk Manzke | Städtebau und Freiraumplanung

- Prof. Dr. Cord Petermann (Sprecher) | Sozioökonomie räuml. Entwicklung

- Prof. Dr. Guido Recke | Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre

- Prof. Dr. Friedrich Rück | Bodenkunde mit Bezug Landschaftsarchitektur

- Prof. Dipl.-Ing. Verone Stillger | Landschaftsplanung & Regionalentwicklung

- Prof. Dr. Dieter Trautz | Umweltschonende Landbewirtschaftung

- Prof. Dr. Andreas Ulbrich | Gemüseproduktion und -verarbeitung

- Prof. Dipl.-Ing. Hubertus von Dressler | Landschaftsplanung/Landschaftspflege

Laufzeit: 10/2013 - 09/2018

Matrix zur Risikoeinstufung von Kontaminationswegen (AP 1)

Im ersten Schritt wird eine Risikoeinstufung mikrobieller Kontaminationswege für spezifische Produktkategorien in unterschiedlichen Anbausystemen erarbeitet. Hierzu wird die wissenschaftliche Literatur in Form einer Matrix aufbereitet. Aus der Matrix wird abzulesen sein, welche Produktionsschritte in einem bestimmten Kultursystem unter Verwendung spezifischer Techniken bei einer definierten Produktkategorie mit einem erhöhten Kontaminationsrisiko verbunden sind.

Vorbereitung eines Forschungsprojektes in Kooperation mit interdisziplinärem Netzwerk (AP 2)

Das zweite Vorhaben besteht in der Planung und Vorbereitung eines Forschungsprojektes zur Verbesserung der Hygiene im Produktionsprozess der Modellkultur Salat. Die Projektskizze wird in Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären wissenschaftlichen Netzwerk erarbeitet. Grundlegende Ausgangsfragen zur Durchführung des Forschungsprojektes sollen in dieser zweiten Phase bereits im Rahmen von Vorversuchen adressiert und geklärt werden.

Mitarbeiter: Dr. Helen Behn, Marvin Vahl

Förderung: QS-Wissenschaftsfonds Obst, Gemüse und Kartoffeln

Laufzeit: 03/2018 - 09/2019

Das Ziel des Projektes war es Konzepte zu entwickeln, die den urbanen Gartenbau aus professioneller und zivilgesellschaftlicher Sicht stärken. Im Rahmen eines partizipativen Prozesses wurden mit unterschiedlichen AkteurInnen gemeinsame Ziele identifiziert und drei Handlungsansätze (Demonstrationsbetriebe, Demonstrationsflächen, Mobiles Equipment) entwickelt.

Das Projekt gliederte sich in mehrere Phasen:

- Ermittlung relevanter Akteur*innen und Kontaktaufnahme zu diesen

- Auswertung von Erfahrungen und Erfolgen in anderen Regionen zu der Thematik

- Workshop zur Gruppenbildung interessierter Akteur*innen & Identifikation gemeinsamer Ziele

- Entwicklung von Handlungsansätzen – Orte und Formen des Zusammenlebens schaffen.

Vorgegangen wurde hierbei nach Methoden der Praxisforschung. Es handelte sich um einen sehr kommunikativen Prozess, in welchem die Zwischenerkenntnisse oft mit den Akteur*innen reflektiert wurden.

Die entstandenen Konzepte sollen im Anschluss an die Projektlaufzeit in die Umsetzung gebracht werden. Hierzu prüfen bereits einige der Projektbeteiligten Fördermöglichkeiten bei entsprechenden Trägern. Mittel- bis langfristig empfiehlt das Forscherteam die Strukturen zu einem Verbund auszubauen.

Nähere Informationen zu dem Projekt können Sie in der Empfehlungsbroschüre nachlesen, die zu Ende des Projektes entstand.

Mitarbeitende: Ole Oßenbrink, Birte Mehrkens, Prof. Dr. Andreas Ulbrich, Prof. Dr. Cord Petermann

Förderung: Freie und Hansestadt Hamburg

Projektpartner:

- Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation in Hamburg (BWVI)

- LWK Hamburg

Laufzeit: 07/2017 - 03/2020