Wie man Krankheitserreger, Medikamentenrückstände und Mikroplastik aus dem Abwasser filtert Donnerstag, 9. Oktober 2025

Hochschule Osnabrück forscht an Membrantechnologie für Kläranlagen

Die Abwasserreinigung in Kläranlagen ist essenziell für den Umwelt- und Gesundheitsschutz. Bevor geklärtes Wasser in Flüsse oder Seen eingeleitet werden darf, muss es strenge Qualitätsvorgaben erfüllen. Diese legen zum Beispiel genau fest, wie viel Kohlenstoff oder Stickstoff noch enthalten sein darf. Während organische Stoffe wie Kohlenstoff zuverlässig biologisch abgebaut werden können, stellen Medikamentenrückstände, Hormone, multiresistente Keime und Viren sowie Mikroplastik die konventionellen Kläranlagen vor besondere Herausforderungen.

Daher forscht die Hochschule Osnabrück aktuell gemeinsam mit MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions GmbH an Membranmodulen, die in sogenannten Membranbelebungsreaktoren eingesetzt werden. „Dieser Prozess bietet viele Vorteile. Neben einer sehr hohen Ablaufqualität des geklärten Wassers und einem geringeren Flächenbedarf in den Kläranlagen werden zuverlässig Bakterien, Viren, Mikroplastik und teilweise Medikamentenrückstände zurückgehalten“, sagt Prof. Dr. Sandra Rosenberger, Professorin für Nachhaltige Energietechnik und Leiterin des Projektes seitens der Hochschule.

Abwasserreinigung: Mehrstufiger Prozess für sauberes Wasser

Die Abwasserreinigung erfolgt in mehreren Stufen. Zunächst werden grobe Feststoffe entfernt. Danach folgt die Reinigung in Belebungsbecken, in denen Mikroorganismen die im Abwasser enthaltenen organischen Stoffe abbauen. Anschließend müssen diese Mikroorganismen wieder vom gereinigten Wasser getrennt werden. Hierzu arbeitet man in konventionellen Kläranlagen mit Sedimentation: Man wartet, bis die Mikroorganismen sich durch die Schwerkraft am Boden der Nachklärbecken absetzen, und scheidet das geklärte Wasser darüber ab.

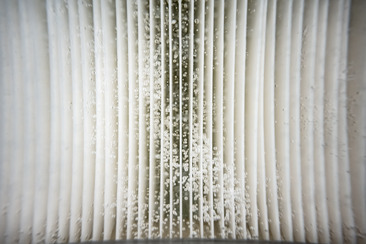

Anstelle der Nachklärbecken können aber auch Membranmodule eingesetzt werden. Hier übernehmen poröse Membranen die Aufgabe, Mikroorganismen und kleinste Partikel wie beispielsweise Bakterien oder Mikroplastik zurückzuhalten und von dem gereinigten Abwasser zu trennen.

Kosten senken und technische Probleme lösen

„Obwohl Membranbelebungsreaktoren bereits seit den 1990er-Jahren diskutiert werden, kommen sie bisher nur dort zum Einsatz, wo extrem hohe Anforderungen an die Wasserqualität gestellt werden oder der Platz für große Nachklärbecken oder Anlagenerweiterungen nicht vorhanden ist. Grund dafür sind die vergleichsweise hohen Kosten“, so Rosenberger. „Neben den Kosten gibt es aber auch technische Herausforderungen: Die feinen Membranen setzen sich leicht mit Schlammpartikeln zu und müssen daher regelmäßig mechanisch und chemisch gereinigt werden.“

Um das Verfahren wirtschaftlicher und energieeffizienter zu machen, arbeitet die Hochschule mit dem Membranhersteller MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions GmbH zusammen. Eine zentrale Fragestellung ist die Vermeidung von Ablagerungen auf den Membranen und die Reduktion des Energieverbrauchs durch die dafür erforderliche Belüftung. In aktuellen Untersuchungen werden Zirkulationsströmungen durch Luftblasen genutzt, um Ablagerungen zu reduzieren. Das Projektteam forscht an der Optimierung der Strömungsführung und Belüftung, um diese Verfahren effizienter zu gestalten. Für die dafür nötigen Versuche steht ein neun Kubikmeter Wasser fassendes Glasbecken zur Verfügung, in das die Membranmodule eingesetzt werden.

Kooperation Wirtschaft und Hochschule: Forschung beschleunigen

„Die Expertise und technische Ausrüstung an der Hochschule Osnabrück ermöglicht uns eine detaillierte Untersuchung unterschiedlicher Modulkonfigurationen und Belüftungssysteme. Weiterhin erlaubt das Glasbecken die Strömungen und Luftblasen innerhalb des Reaktors zu visualisieren. Dies ist im realen Betrieb auf der Kläranlage nicht möglich, für die Forschung jedoch ein erheblicher Mehrwert“, sagt Andreas Fischer von MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions GmbH.

Weitere Informationen

Prof. Dr. Sandra Rosenberger

Hochschule Osnabrück

Telefon: +49(0)541 969-2957

E-Mail: s.rosenberger@hs-osnabrueck.de

Von: Justine Prüne