Unsere Idee – Landwende im Anthropozän

Unsere Idee – Landwende im Anthropozän an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesrepublik für globale Umweltveränderung (WBGU) hat in seinem 2020 veröffentlichten Hauptgutachten „Landwende im Anthropozän“ sehr deutlich herausgearbeitet, dass wir es aktuell mit drei wesentlichen Krisen zu tun haben, die das Leben auf unserem Planeten grundsätzlich ändern werden: Die Klimakrise, die Ernährungskrise und die Biodiversitätskrise. Diese drei großen Krisen hängen unmittelbar mit der gegenwärtigen Landnutzung zusammen (WBGU S. 17). Die Landnutzung ist ein Beispiel für den menschlichen Umgang mit unserer Biosphäre, die bereits zu großen Teilen fundamental verändert wurde (ebd).

Im Landwende-Gutachten sind unterschiedliche Mehrgewinn- und Governance Strategien herausgearbeitet, mit denen den oben beschriebenen Krisen begegnet werden kann (Gutachten-Video, Quelle: WBGU).

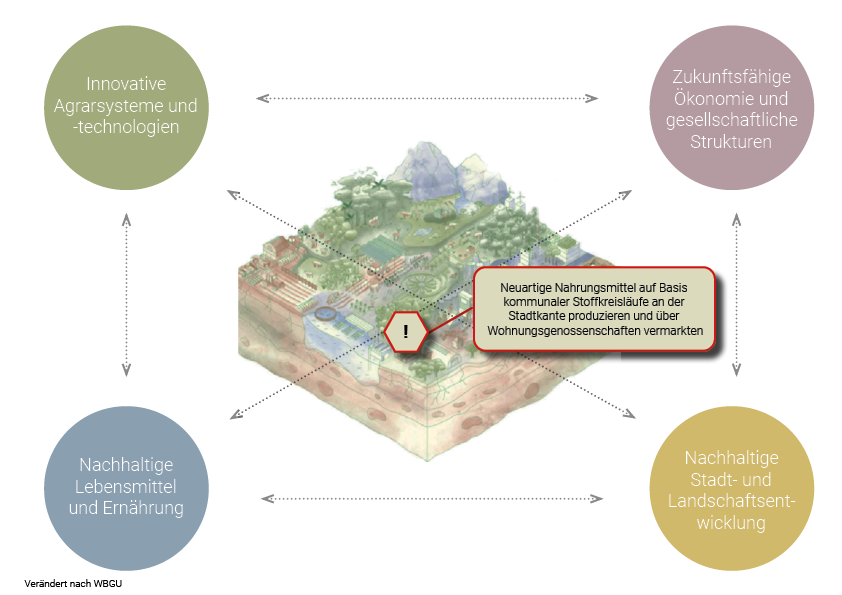

An der Fakultät AuL sowie an der Fakultät IuI gibt es unterschiedliche Kompetenzen und Forschungsfelder, die ein Teil dieser Strategien sein können und zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen der drei Krisen liefern werden. In einer Vorarbeit wurden die Forschungsfelder der Fakultät AuL geclustert und die folgenden vier Schwerpunktthemen konnten identifiziert werden:

- Innovative Agrarsysteme und -technologien

- Zukunftsfähige Ökonomie und gesellschaftliche Strukturen

- Nachhaltige Lebensmittel und Ernährung

- Nachhaltige Stadt- und Landschaftsentwicklung

Das fiktive Themenbeispiel in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht im Spannungsfeld der vier Schwerpunktthemen ein Verbundvorhaben diverser Professuren, in dem sich verschiedene Promotionsthemen verorten lassen:

Was kann unter der innovativen Idee „Neuartige Nahrungsmittel auf Basis kommunaler Stoffkreisläufe an der Stadtkante produzieren und über Wohnungsgenossenschaften vermarkten“ verstanden werden?

Das Verbundvorhaben könnte sich mit Stoffkreisläufen beschäftigen, die sowohl mit Agrarsystemen, Gesellschaft, Nahrungsmitteln als auch mit der Stadt bzw. Stadtplanung zusammenhängen. Hier sind vier Stimmen von Professor*innen aus der Talentakademie, die erläutern, wie das oben genannte fiktive Beispiel im Spannungsfeld der vier Schwerpunktthemen verstanden werden kann:

„Ich möchte an dieser Stelle unter dem oben genannten Titel die Gemeinschaftsverpflegung in dem Raum und damit die Großküche als Gestaltungsraum in den Fokus stellen. Wohnungsbaugesellschaften bilden oft schon eigene Quartiere, so besteht die Möglichkeit z.B. Kiez-Küchen einzurichten, d.h. für diejenigen, die im Quartier wohnen, bedarfsgerechte Nahrungsangebote bereitstellen. So könnte sich im Quartier eine Küche mit einem Mittagstisch-Angebot befinden. Dieser Mittagstisch ist klimagerecht, lecker und in der Kostenkalkulation werden die ökologisch wahren Preise berücksichtigt. Dieses kann u.a. ermöglicht werden, da die Speisenzubereitung mit den urbanen angebauten Nahrungsmitteln, die durch Direktvermarktung verkauft werden, erfolgt. Das Angebot könnte dabei viele Zielgruppen erreichen: Mittagessen für die Kita, die um die Ecke liegt, Seniorenessen, Essen für Menschen, die in der Nähe wohnen bzw. arbeiten oder evtl. sogar ein Abendangebot.“

„Unter dem Titel kann ich mir zwei Aspekte vorstellen. Zum einen nichtheimische pflanzliche Kulturarten identifizieren und aus ihnen Wertstoffe, wie z.B. Proteine generieren. Diese Ausgangssubstanzen könnten zur Erzeugung neuartiger Lebensmittel genutzt werden. Zum anderen geht es um die bessere Nutzung der Ressourcen im urbanen Raum in Verbindung mit neuartigen Agrarsystemen. Um neuartige Agrarsysteme zu Etablierung, müssen diese resilient und nachhaltig gestaltet werden. Daher ist zu überlegen, wie diese hochkomplexen und energiebedürftigen Systeme mit Stoff- und Energiekreisläufen im urbanen Raum verbunden werden können.“

"Die effizientere Nutzung von Ressourcen ist nicht nur ein wesentlicher Faktor für das Gelingen der Nachhaltigkeitstransformation von Regionen, sondern hat auch direkte Auswirkungen auf den globalen Ressourcenverbrauch. Ein tieferes Verstehen davon, welche Nutzungsalternativen welche Effizienzsteigerungspotentiale bieten ist daher unerlässlich. Hierbei stellt die Optimierung regionaler Stoffkreisläufe einen bislang wenig untersuchten Forschungsbereich dar; v.a. der Mehrwert, der durch eine innovative Verwertung von Nebenströmen ebenso wie durch eine bessere regionale, intra- und intersektorale sowie organisatorische Verzahnung von Stoffströmen entstehen kann, wurde bislang nicht ausreichend ermittelt. Ebenso ist meiner Meinung nach quantitativ bislang nicht umfänglich erfasst, wie sehr durch das Zusammenbringen verschiedener beteiligter Wirtschaftsakteure einerseits und durch eine gesteigerte Partizipation der regionalen Gesellschaftsmitglieder an einer verbesserten Ressourcennutzung andererseits, im Ergebnis sowohl die Ökobilanzen verbessert, die wirtschaftliche Entwicklung gefördert und auch der gesellschaftliche Zusammenhalt gesteigert werden könnte."

"Die Produktion von Nahrungsmitteln kann ein interessanter Baustein für die nutzungsgemischte Stadt sein. Dabei stellt sich die Frage, ob die Vermarktung im Quartier auch einen Beitrag leisten kann, um Wege zu vermeiden und zu einer Attraktivitätssteigerung des Quartiers beizutragen. Innerstädtische Flächen unterliegen jedoch auch heute schon einen starken Nutzungsdruck. Vor diesem Hintergrund ist die Frage, welche Ansprüche an einen solchen Produktionsstandort gestellt und welche Flächen benötigt werden, zentral. Dabei sollte auch geprüft werden, wie sich die Produktion von Nahrungsmittel im Sinne einer multifunktionalen Flächennutzung mit anderen Nutzungen kombinieren lässt, und ob sie auch einen Beitrag zur Blau-Grünen Infrastruktur in urbanen Quartieren leisten kann."

Ein Promotionsthema sollte in diesem Spannungsfeld so positioniert werden, dass es sich in einem größeren Zusammenhang einordnen lässt, um dem Wandlungsprozess dienlich zu sein. Wir suchen Personen, die innovative Ideen in einem Promotionsvorhaben entwickeln und verfolgen wollen, die die oben genannten Schwerpunktthemen der Fakultät AuL aufgreifen und in deren Forschungsvorhaben eine thematische Vernetzung dieser erkennbar ist, unter Berücksichtigung und auf Grundlage der Mehrgewinn- und Governance Strategien aus dem "Landwende im Anthropozän-Gutachten".

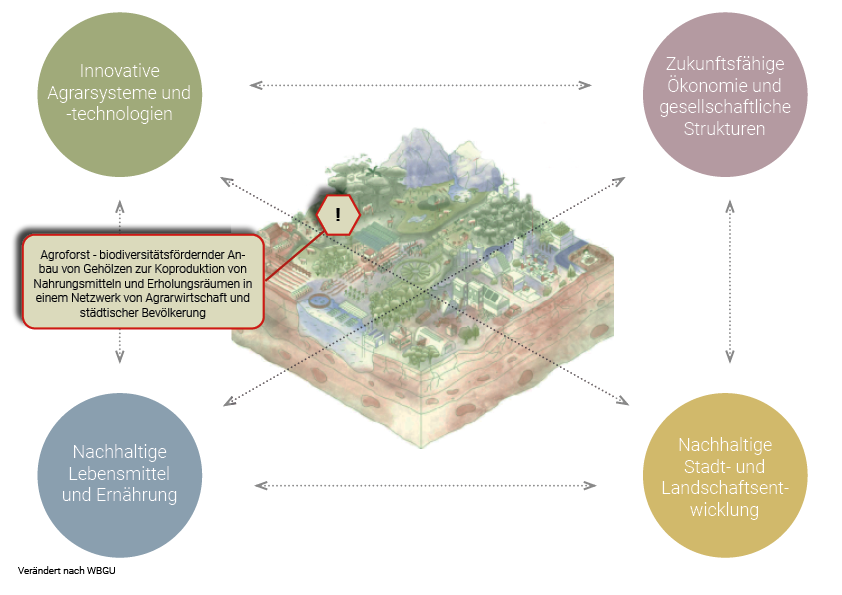

Das zweite fiktive Beispiel „Agroforst - biodiversitätsfördernder Anbau von Gehölzen zur Koproduktion von Nahrungsmitteln und Erholungsräumen in einem Netzwerk von Agrarwirtschaft und städtischer Bevölkerung“ verdeutlicht, wie die vier Themenschwerpunkte unter dem Thema Agroforst miteinander vernetzt werden können:

Hier finden Sie Stimmen von Professor*innen aus der Talentakademie, die aus Sicht der vier Schwerpunktthemen das zweite fiktive Beispiel in einem transdisziplinären Kontext stellen:

"Die Agroforstwirtschaft bietet vielfältige ökologische, ökonomische und sozioökonomische Potentiale: die Vielfalt dieser Potentiale offenzulegen, deren Nachhaltigkeitstransformationsbeitrag einzuordnen und deren jeweilige Nutzen und Kosten Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gleichermaßen aufzuzeigen, stellen für mich vielversprechende zukünftige Forschungsinhalte dar. Dabei ist v.a. der gesellschaftliche Nutzen von Agroforst bislang noch unzulänglich erfasst: hierfür gibt es verschiedene methodische Ansätze, die vielfach auf einer Momentabfrage aufbauen. Innovativ wäre es, diese in eine dynamische Perspektive zu überführen und beispielsweise zu untersuchen, inwiefern durch das Zusammenbringen von Gesellschaft und Agroforstproduzenten/Agroforstflächen nicht nur das gesellschaftliche Verständnis von Produktionsprozessen erhöht und Informationsdefizite abgebaut werden können, sondern in welchem Ausmaß simultan über Umwelt-, Gesundheits-, Freizeit- und Erholungsleistungen die regionale Lebensqualität über die Zeit gesteigert und mithin ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung geleistet werden kann; Projekte wie „Der Weg des Hackschnitzels – ein nachhaltiger (Rad-)Wanderweg“ stehen hierbei exemplarisch für die verschiedensten Möglichkeiten des Ineinandergreifens von Agroforstwirtschaft und Gesellschaft."

„Agroforstsysteme – ob silvoarabel (Gehölze kombiniert mit Acker- Gemüsebau) oder silvopastoral (Gehölze kombiniert mit Weidehaltung) - können ein wichtiger Baustein von Klimaschutz-Strategien in der Nahrungsmittelproduktion sein. Als Gehölze kommen Werthölzer, Obst- und Nussbäume, schnellwachsende Gehölze zur Hackschnitzelproduktion oder Futterlaubgehölze in Frage, so dass eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme jeweils angepasst an Nutzungsanforderungen und Standortbedingungen entwickelt werden können. Aus bodenkundlicher Sicht sind Agroforstsysteme ein wichtiges Element im Schutz vor erosiven Bodenabträgen durch Wind- und Wasser. Gleichzeitig stellen sie sowohl eine Klimaschutz- wie auch Klimaanpassungsmaßnahme dar. Durch den Eintrag von Laubstreu und durch ein tiefreichendes Wurzelsystem wird Kohlenstoff im Boden gespeichert und so der Atmosphäre entzogen. Gleichzeitig wird durch ein verändertes Mikroklima und durch Humusaufbau der Wasserhaushalt von Böden positiv beeinflusst. So kann Agroforst so auch zu einer nachhaltigen Sicherung der Nahrungsmittelversorgung beitragen.“

"Agroforstsysteme stellen aus Sicht der räumlichen Planung eine innovative Landnutzungsform dar, die sowohl für Klimaschutz, Biodiversität und Ernährungssicherheit als auch für Landschaftsgestaltung (Landschaftsbild) und Netzwerkbildung von Akteuren hohe Potenziale aufweist. Aus planerischer Sicht ist die Multifunktionalität der Agroforstsysteme ein bedeutsamer Ansatz, um bestehende Nutzungsstrukturen im Raum „aufzubrechen“ und neue räumliche Muster entwickeln zu können. Dabei werden sich bislang überwiegend monofunktional angelegte Raumkategorien wie Landwirtschaft, Erholung oder Naturschutz auflösen und zu neuen Kooperationen führen. Dies zu gestalten erfordert neues Wissen und vernetzende Kompetenzen, die in Reallaboren entwickelt und erforscht werden sollten."

„Die handwerkliche Lebensmittelproduktion ist meist eng mit der regionalen Produktion der benötigten Rohstoffe verbunden und bietet daher auch eine vielversprechende Möglichkeit, den biodiversitätsfördernden Anbau direkt positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus bieten handwerkliche Lebensmittelbetriebe oft die Möglichkeit, die Wertschätzung für Lebensmittel innerhalb der Bevölkerung zu erhöhen, indem sie zum Beispiel in offenen Betrieben zeigen, wie Lebensmittel produziert werden und welche Faktoren für eine nachhaltige Erzeugung notwendig sind. Hier kann eine direkte Partizipation im Herstellungsprozess mit verschiedenen Akteur*innen stattfinden, zum Beispiel unter dem Leitbild: Erlebe, wie Dein Essen hergestellt wird.“